Di Besitang, tidak ada desain hunian sementara yang jelas, tidak ada garis waktu rekonstruksi yang transparan, tidak ada kepastian relokasi.

Di Aceh Tamiang, negara sedang memamerkan rumah-rumah baru. Hunian sementara (huntara) Danantara berderet rapi, listrik menyala, internet mengorbit, air bersih mengalir. Presiden datang, kamera siaga, target 15.000 unit hunian dicanangkan dalam tiga bulan di berbagai wilayah terdampak. Di Aceh Tamiang sendiri, 600 unit tahap awal sedang dikebut di atas lahan PTPN, bagian dari rencana hunian sementara dan tetap bagi ribuan rumah yang hilang tersapu banjir.

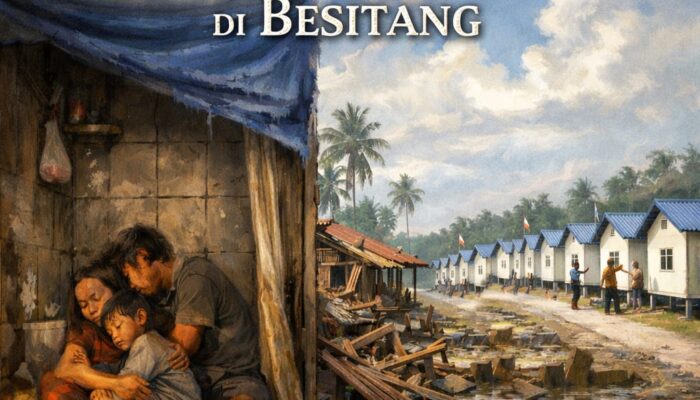

Di Besitang, Langkat, tetangga di seberang perbatasan, justru sebaliknya: satu keluarga bertahan di kamar mandi berukuran kurang dari dua meter persegi. Satu-satunya sisa bangunan setelah rumah mereka disapu banjir 26 November 2025. Tak ada tenda, tak ada tikar dari pemerintah. Ada hanya terpal lusuh di depan jamban, dan rasa malu yang pelan-pelan dikalahkan oleh rasa lapar. Potret itu terekam jelas dalam laporan Waspada.id: negara absen, warga dipaksa membangun hunian darurat dengan uang dan tenaga sendiri.

Padahal skala bencana di Besitang bukan “banjir kecil di kampung jauh”. Sungai Besitang dan Sungai Tualang meluap, merendam ribuan rumah, memutus Jalan Lintas Sumatera Medan–Aceh, dan membuat akses antarprovinsi lumpuh total. Bupati Langkat sendiri mengakui, Besitang adalah titik terparah, dengan ketinggian air di sejumlah lokasi menutup atap rumah.

Data yang dirilis camat dan BPBD menggambarkan kerusakan yang brutal: sedikitnya 57 rumah hanyut dan 426 rusak di Desa Sekoci saja, sementara data lain mencatat 135 rumah hanyut, puluhan kena longsor, dan lebih dari 1.800 rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Hampir 10.000 jiwa terdampak dan enam orang dilaporkan meninggal dunia.

Di tengah angka seperti itu, warga bercerita: tidak ada tenda darurat memadai, dapur umum tak terlihat, dan masjid raya Besitang berubah menjadi kamp pengungsian tanpa dukungan logistik yang layak. Bantuan datang justru lebih banyak dari relawan, aparat, dan jaringan sosial warga sendiri.

Kontras dengan Aceh Tamiang terasa menyakitkan. Di sana, pemerintah pusat dan BUMN bergerak cepat. Presiden dua kali datang meninjau, rapat terbatas dengan para menterinya, pernyataan resmi dirilis Setkab dan BNPB, angka-angka target dan progres terus diperbarui.

Besitang tidak mendapatkan orkestrasi semewah itu. Ada bansos karung beras, ada paket mi instan, ada foto seremoni di depan masjid. Tapi ketika kamera bubar dan air mulai surut, warga dibiarkan menghitung sendiri genteng, papan, dan memori yang hanyut. Tidak ada desain hunian sementara yang jelas, tidak ada garis waktu rekonstruksi yang transparan, tidak ada kepastian tentang relokasi atau normalisasi sungai yang sudah lama diminta warga.

Di sini tampak wajah klasik negara: cekatan membangun “pentas” di satu titik, pelit empati di titik lain. Aceh Tamiang menjadi etalase “komitmen cepat” pemerintah pusat, lengkap dengan narasi kolaborasi BUMN, modifikasi cuaca, dan proyek hunian massal. Besitang menjadi catatan kaki: kecamatan di perbatasan Sumut–Aceh yang cukup disebut dalam rilis banjir, tapi tidak cukup penting untuk dibacakan sampai paragraf pemulihan.

Padahal, baik Aceh Tamiang maupun Besitang sama-sama korban dari pola yang mirip: kerusakan daerah aliran sungai, tata ruang yang longgar, pembangunan yang mengabaikan kapasitas sungai, dan sistem peringatan dini yang tak pernah sepenuhnya serius. Bedanya, Aceh Tamiang kebetulan masuk radar politik nasional, sementara Besitang tersangkut di persimpangan kewenangan lokal yang lemah dan pusat yang sibuk mengurus etalase lain.

Ketika keluarga miskin di Bukit Kubu harus tidur di jamban, itu bukan hanya soal lambatnya distribusi tenda. Itu isyarat bahwa desain penanggulangan bencana kita diskriminatif secara spasial. Lokasi yang dekat l, bertetangga, dengan sorotan nasional mendapat paket lengkap: kunjungan pejabat, hunian sementara standar, koordinasi antar lembaga. Lokasi yang jauh dari sorotan hanya dapat “bantuan darurat seadanya” lalu dibiarkan bernegosiasi sendiri dengan lumpur.

Negara mestinya hadir dengan standar layanan minimum yang sama, dari Tamiang sampai Besitang, lalu daerah terdapat lainnya. Jika di satu sisi bisa dikebut 600 hunian sementara dengan kolaborasi BUMN dan desain terintegrasi, maka memulihkan rumah-rumah hanyut di Sekoci dan Bukit Kubu dengan skema serupa bukan hal mustahil. Yang hilang bukan kapasitas, melainkan keberpihakan.

Publik tidak sedang meminta negara menghentikan pembangunan di Aceh Tamiang. Justru sebaliknya: model hunian Danantara bisa menjadi rujukan. Yang dipersoalkan adalah mengapa pola yang sudah terbukti bisa diterapkan di satu titik, dibiarkan tidak menyentuh titik lain yang sama parah. Mengapa kamar mandi di Besitang boleh menjadi rumah “sementara” tanpa tenggat waktu, sementara di Aceh Tamiang batas waktu tiga bulan terus “dihalo-halokan” dalam konferensi pers?

Jika pemerintah pusat dan daerah sungguh serius menjadikan bencana akhir 2025 sebagai titik balik, ukuran keseriusan itu sederhana: apakah keluarga seperti M. Ibrahim dan Sri Indri Yani akan terus tidur di lantai kamar mandi yang lembap menjelang puasa dan lebaran, atau mereka akan ikut masuk dalam daftar hunian sementara yang layak? Sejatinya, negara tak boleh setengah hadir di Besitang. Sebab, Tamiang dan Besitang adalah saudara “seperut” yang sama-sama “perutnya lapar” dihunjam banjir bandang mematikan!