Ahli waris almarhum Haji Saleh tidak pernah dihadirkan untuk menandatangani persetujuan lelang atas harta bersama tersebut.

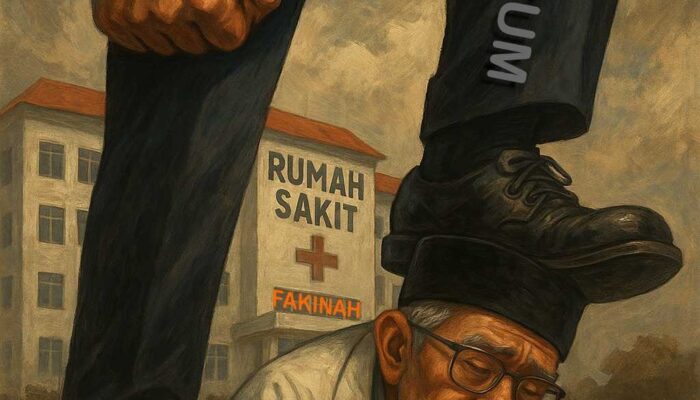

Peribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga” terlalu lembut untuk menggambarkan nasib almarhum Dr. dr. H. Muhammad Saleh Suratno. Ia bukan cuma jatuh—ia digilas oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Seorang dokter yang hidupnya diabdikan bagi kemanusiaan, justru dihabisi secara perlahan oleh kesewenang-wenangan pengadilan yang berpihak pada kuasa, bukan pada keadilan.

Ironi itu bermula dari niat baik. Pada 1987, bersama tokoh-tokoh terhormat, Saleh mendirikan Yayasan Teungku Fakinah—lembaga sosial untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia tak sibuk mencari laba dari pengabdian itu. Seperti iktikad para pendirinya. Namun, dari lembaga yang dibangun dengan idealisme, tumbuh benih ambisi. Setelah dua dekade, yayasan itu pecah; konflik kepentingan berubah menjadi pertikaian hukum yang menggerus kehormatan dan harta Saleh.

Ketika Mahkamah Agung pada 2016 memenangkan gugatan Saleh dan memerintahkan pengembalian hak pengelolaan rumah sakit serta pembayaran ganti rugi oleh pihak lawan, orang mengira kisahnya berakhir bahagia. Tapi hukum Indonesia sering punya bab tambahan—yang absurd. Putusan inkrah itu tak pernah dieksekusi. Yang terjadi justru sebaliknya: Saleh digugat balik, dikalahkan, bahkan harta bersama dengan istri dan anak-anaknya disita dan dilelang.

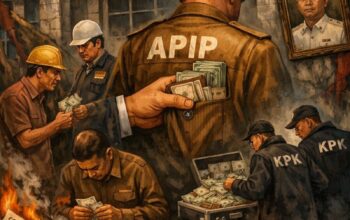

Padahal, secara hukum, tindakan itu melawan yurispudensi Mahkamah Agung sendiri. Sejumlah putusan—mulai dari MA No. 1794 K/Pdt/2004 hingga MA No. 332 K/Sip/1996—menegaskan bahwa harta bersama tak boleh dijadikan objek eksekusi atas utang pribadi, apalagi tanpa persetujuan pasangan. Tapi logika keadilan tampaknya lumpuh di Banda Aceh. Pengadilan yang seharusnya menjadi benteng hukum justru menjadi eksekutor yang menambah derita keluarga korban.

Lebih ironis lagi, ahli waris almarhum Haji Saleh tidak pernah dihadirkan untuk menandatangani persetujuan lelang atas harta bersama tersebut. Mereka bahkan mengaku hanya diarahkan untuk membuat surat permohonan pengurangan pembayaran oleh Ainul Mardiah, hakim yang menangani perkara itu—kini menjadi hakim agung.

“Makanya kami datang yang kedua kali untuk menyerahkan permohonan itu,” kata seorang ahli waris. “Artinya, kami para ahli waris tidak pernah menandatangani surat persetujuan lelang tersebut. Bahkan di antara kami ada yang tidak hadir pada waktu itu, tapi namanya dicatut.”

Jika benar demikian, maka proses lelang yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris bukan hanya cacat prosedur—tetapi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana serius, sebab menyentuh wilayah hak kepemilikan yang dijamin konstitusi.

Kisah ini menyimpan paradoks yang menyakitkan. Di negeri yang selalu bangga menyebut dirinya “negara hukum”, hukum sering kali bekerja seperti pedang buta—tajam untuk yang lemah, tumpul bagi yang berkuasa. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dibiarkan mandul. Sebaliknya, putusan yang cacat logika bisa melenggang dengan dalih prosedural.

Dr. Saleh wafat pada Juni 2020, dalam bayang-bayang proses eksekusi yang tak adil. Ia meninggal bukan karena penyakit, tapi karena dikepung rasa dikhianati—oleh lembaga, oleh hukum, dan oleh sistem yang mengabaikan moralitas. Sementara itu, mereka yang dulu menyerbu rumah sakit, merusak ruang kerjanya, dan menolak keputusan MA, seolah tak tersentuh hukum.

Kini, ahli waris Saleh berjuang di Pengadilan Negeri Banda Aceh lewat gugatan baru Nomor 24/Pdt.G/2025/PN.Bna, menuntut pembatalan lelang atas harta bersama yang semena-mena disita. Tapi apakah mereka akan mendapat keadilan, atau hanya mengulang luka lama—itu pertanyaan menggantung di langit peradilan kita yang muram.

Kasus Saleh Suratno bukan hanya soal sengketa aset atau hak yayasan. Ini soal martabat hukum Indonesia. Jika seorang dokter yang membangun rumah sakit untuk rakyat kecil saja bisa “diperas” sampai ke akar kehidupannya, maka siapa yang bisa merasa aman dari penyalahgunaan kekuasaan hukum?

Keadilan yang tertunda bukan hanya kezaliman; ia adalah pembunuhan karakter yang sah di mata negara. Dalam kasus ini, hukum bukan hanya dianggap gagal—ia berkhianat.

Haji Saleh telah pergi, tetapi kisahnya menjadi cermin buram dari peradilan yang kehilangan hati nurani. Ia tumbang demi mempertahankan kehormatan, sementara mereka yang menindasnya—kelak akan ditimpa oleh tangga keadilan yang sesungguhnya: bukan dari pengadilan negeri, melainkan dari sejarah yang mencatat kekejaman yang mereka pertontonkan atas nama hukum.