Selama kerakusan dibiarkan, banjir dan longsor akan terus datang sebagai surat teguran yang dikirim alam.

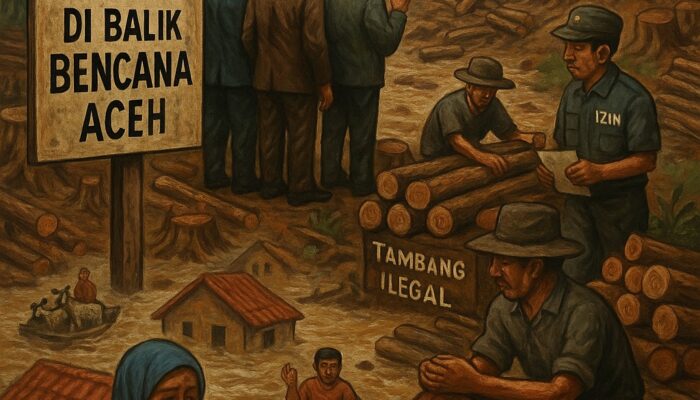

Air keruh yang menelan sawah, rumah, mobil, dan jalanan di Aceh tidak datang sendirian. Ia membawa serta batang-batang kayu dari hulu, tanah merah yang tercabik, dan kabar tentang bukit-bukit yang sudah lama kehilangan pohon. Di kampung-kampung yang kini hanya tampak atapnya, orang-orang menyebut banjir dan longsor ini sebagai cobaan. Tetapi di balik kata “cobaan”, kita tahu ada tangan-tangan manusia yang terlalu lama memandang hutan hanya sebagai barang dagangan.

Curah hujan memang deras. Langit seperti ditumpahkan ke bumi. Namun alam sesungguhnya punya cara menahan amuk air jika hulu masih dijaga. Akar pepohonan akan memeluk tanah, batang-batangnya menahan laju air, dan sungai masih dapat mengalir dengan sabar. Bencana baru terjadi ketika pelukan itu dilemahkan, ketika hutan dirobek dengan gergaji, ketika lereng dibor untuk tambang ilegal, ketika lembah dihampari sawit tanpa memikirkan kemiringan dan daya dukung tanah. Di titik inilah, banjir dan longsor menjadi cermin kerakusan, bukan sekadar takdir alam.

Sudah lama hutan Aceh dijadikan ladang buru bagi para perambah, pemodal tambang, dan pemburu rente. Sebagian datang dengan izin yang cacat, sebagian lagi tanpa izin sama sekali. Hutan lindung dilubangi, sungai dialihkan, bukit diratakan. Laporan demi laporan tentang kayu ilegal, emas ilegal, dan alih fungsi hutan ke kebun sawit telah berulang kali disuarakan. Namun suara itu sering tenggelam oleh bisik-bisik transaksi. Nama-nama para pemodal jarang sampai ke telinga warga yang kini mengungsi di meunasah dan gedung sekolah. Tetapi jejak mereka jelas pada peta: tutupan hutan yang terus menyusut, daerah aliran sungai yang berubah menjadi luka lebar.

Mereka yang serakah itu tidak sendirian. Di belakangnya berdiri para pejabat yang menutup mata, menandatangani izin, atau membiarkan kejahatan lingkungan berjalan bertahun-tahun. Ada laporan yang dipetieskan, ada operasi penertiban yang hanya hangat di awal, ada penegakan hukum yang berhenti di level kuli lapangan. Sementara itu, tiap musim hujan rakyat kecil yang membayar mahal. Rumah mereka yang ringkih hanyut, sawah mereka terkubur lumpur, anak-anak mereka belajar tentang arti kehilangan justru di usia yang terlalu muda.

Pemerintah pusat dan daerah semestinya jujur mengakui, bahwa banjir dan longsor ini bukan semata persoalan cuaca ekstrem. Ini panen pahit dari kebijakan yang permisif terhadap perambahan, tambang ilegal, dan ekspansi sawit yang mengabaikan tata ruang. Karena itu, rekonstruksi Aceh tidak boleh lagi hanya sibuk membangun jalan, jembatan, dan rumah. Hulu harus dipulihkan sebagai tameng hidup. Izin-izin yang merusak perlu dicabut, kawasan yang kritis harus dihijaukan kembali, dan penegakan hukum mesti menembus pagar perusahaan, bukan berhenti pada sopir truk dan operator alat berat.

Di tingkat lokal, kesiapsiagaan bencana juga tak boleh terus bergantung pada datangnya bantuan dari luar. Pemerintah kabupaten dan kota harus punya rencana darurat yang nyata, posko yang siap, dan jalur evakuasi yang dikenal warga. Sirene peringatan dini lebih berguna daripada janji manis di spanduk, dan latihan evakuasi lebih berharga daripada pidato panjang saat peringatan hari besar.

Akhirnya, bencana ini mengajarkan kita bahwa air bah tidak pernah membedakan siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Tetapi sejarah akan mencatat, bahwa ada sekelompok kecil manusia yang lebih dulu menanggalkan akal sehat demi menambah laba, dan ada pejabat yang memilih diam ketika hutan diambil satu per satu. Publik mengingatkan: selama kerakusan dibiarkan, banjir dan longsor akan terus datang sebagai surat teguran yang dikirim alam. Dan apabila sekali lagi kita abaikan, mungkin kelak yang hanyut bukan hanya rumah dan sawah, melainkan juga rasa malu kita sebagai bangsa yang mengaku beradab.

Di tenda-tenda pengungsian hari ini, anak-anak Aceh bermain di antara karung beras, dus mi instan, telur ayam ras, dan pakaian bekas. Dari sela-sela itu mereka mengintip masa depan; berhak mewarisi negeri yang lebih waras daripada yang kita tinggalkan. Jika teguran ini pun masih kita abaikan, jangan salahkan siapa-siapa ketika suatu hari nanti mereka menagih pertanggungjawaban dengan tatapan yang tak sanggup kita balas. Pada saat itu, mungkin bukan hanya kampung yang tenggelam di peta, tetapi juga nama dan kehormatan kita sendiri—ketika kita, pelan-pelan, ikut terkubur di “perut” bencana yang sesungguhnya kita undang dengan tangan kita sendiri.