Menyita dan melelang harta bersama adalah tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan yurispudensi Mahkamah Agung.

PERIBAHASA “sudah jatuh tertimpa tangga” mungkin terdengar biasa. Tapi bagi almarhum Dr. dr. H. Muhammad Saleh Suratno, peribahasa itu bukan cuma kiasan—melainkan kenyataan pahit yang mengiris sampai akhir hayatnya.

Ia bukan hanya jatuh, melainkan berkali-kali tertimpa tangga hukum, intrik, dan “pengkhianatan” di atas bangunan amal yang justru ia dirikan dengan tangannya sendiri.

Di tengah usianya yang makin senja, lelaki bersahaja ini wafat pada 5 Juni 2020, dalam pusaran proses eksekusi hukum yang ironis: bukan karena korupsi atau dosa pribadi, melainkan karena mempertahankan hak dan kehormatan di lembaga sosial yang dulu ia besarkan dari nol—Yayasan Teungku Fakinah.

Awal dari Sebuah Niat Mulia

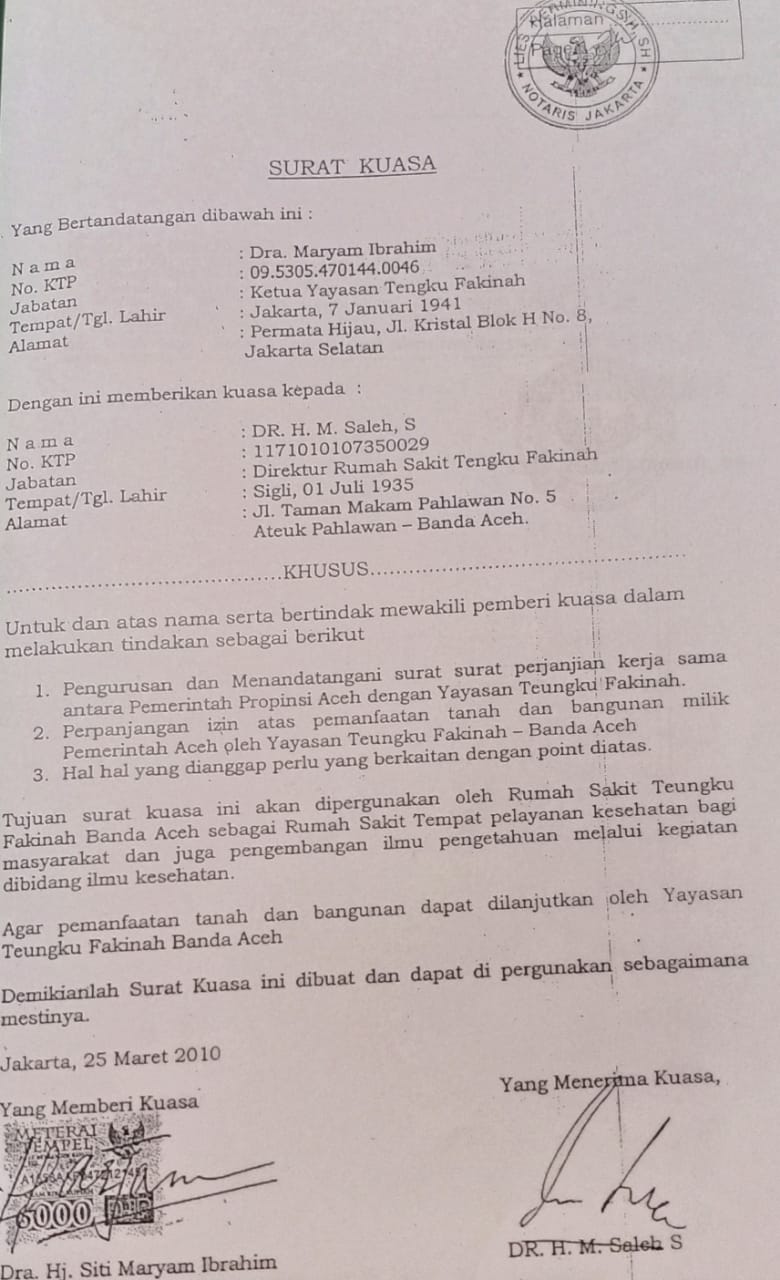

Tahun 1987, ketika Aceh masih teduh di bawah kepemimpinan Gubernur Prof. Dr. Ibrahim Hasan, M.B.A, istrinya—Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan—mengajak Haji Saleh untuk mendirikan sebuah yayasan sosial. “Yayasan ini bukan untuk mencari untung,” kata Siti Maryam waktu itu, “melainkan untuk membantu masyarakat dan mendukung pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.”

Gayung bersambut. Bersama lima tokoh lainnya—H. Samsunan Mahmud, Nyonya Rohani Abdul Majid, dr. Teuku Hanafiah, dr. Ridwan Ibrahim, dan dr. Teuku Makmur M. Zein—mereka menandatangani Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah Nomor 61 di hadapan Notaris Husni Usman pada 29 Desember 1987.

Dalam akta itu, tujuan yayasan tertulis mulia: membangun rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, apotek, laboratorium, serta lembaga pendidikan tenaga medis dan umum. Semua untuk kepentingan sosial. Tak boleh ada harta yang dibagi-bagikan kepada pembina, pengurus, atau pegawai.

Di atas kertas, semuanya tampak suci. Tapi seperti banyak kisah idealis di negeri ini, di balik niat yang putih, kelak tumbuh noda kelam dari ambisi manusia.

Membangun dari Nol

Sejak awal berdiri, Haji Saleh-lah yang bekerja siang malam. Teman-teman pendiri lainnya sibuk: ada yang pejabat, ada yang dosen di Unsyiah. Maka tanggung jawab merawat yayasan jatuh sepenuhnya di pundaknya.

Ia yang mencari lahan, mengurus izin, menjemput pasien, bahkan ikut mengatur dapur rumah sakit.

Dari kerja keras dan kesabarannya, berdirilah Rumah Sakit Teungku Fakinah dan kemudian Akademi Keperawatan Teungku Fakinah di Banda Aceh. Dari asset awal sekitar Rp1 miliar hingga kelak berkembang menjadi berpuluh-puluh miliar rupiah.

Rumah sakit itu pelan-pelan tumbuh, menjadi tempat berobat masyarakat kecil dan melahirkan banyak tenaga kesehatan di Aceh.

“Tak mudah menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada,” katanya suatu sore di tahun 2011, ketika J Kamal Farza, seorang pengacara senior, menemuinya di ruang kerjanya yang sederhana.

“Lebih sulit lagi menjaga yang sudah ada, apalagi kalau yang kita rawat bukan milik pribadi, tapi milik orang banyak.”

Kala itu, Kamal Farza menjadi kuasa hukumnya dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2011 PN Banda Aceh. Di sana, Haji Saleh bukan terdakwa, tapi penggugat. Ia memperjuangkan haknya atas lembaga yang pernah ia rawat seperti anak sendiri.

Dari Sahabat Jadi Lawan

Setelah dua dekade lebih berjalan, suasana di Yayasan Teungku Fakinah mulai keruh. Awan gelap datang dari arah yang tak disangka: pihak Siti Maryam, yang dulu menggandeng Haji Saleh di awal pendirian, tiba-tiba mengeluarkan dua Surat Keputusan pada 4 April 2011.

Isi surat itu tegas—memberhentikan Haji Saleh Suratno dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Alasannya kabur, tapi aroma politik dan kepentingan pribadi tercium jelas.

Haji Saleh kaget. Selama ini ia bukan hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga memeras keringat demi kelangsungan yayasan. Ia marah, tapi bukan dengan teriakan—melainkan lewat jalur hukum. Ia menggugat ke pengadilan. Hingga kasasi di Mahkamah Agung, Saleh Suratno menang.

Putusan Mahkamah Agung pada 11 Oktober 2016 menegaskan kemenangan dr. H. Muhammad Saleh Suratno dalam gugatan yang diajukannya. Dalam amar putusannya, Mahkamah mewajibkan Siti Maryam untuk membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil, kepada Saleh.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan istri mantan Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan, tersebut untuk mengembalikan hak pengelolaan Rumah Sakit dan Akademi Keperawatan (Akper) Teungku Fakinah kepada Saleh Suratno, serta melarangnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu operasional kedua lembaga itu. “Tapi, keputusan agar Siti Maryam membayar ganti rugi materiil maupun imateriil tak pernah dieksekusi,” kata pihak keluarga Saleh.

Menurut penuturan keluarga Saleh, pihak yang dulu pernah memimpin rumah sakit itu tampaknya tidak rela kehilangan kendali. Tak lama setelah aksi mogok pegawai, sekelompok orang dari kubu lama berusaha mengambil alih kepemimpinan. Puluhan orang datang menyerbu kompleks rumah sakit. “Mereka masuk merangsek merusak ruang kepegawaian, dan mendongkel pintu kaca ruang direktur,” kata saksi mata ketika itu.

Aksi tersebut bukan hanya merusak fasilitas, tetapi juga upaya nyata untuk merebut kembali kendali rumah sakit. Para tokoh dari kubu lama itu bahkan menolak mengakui keputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Insiden itu sempat dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Tak lama berselang, sejumlah personel kepolisian datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan meminta kelompok yang datang agar segera meninggalkan area rumah sakit.

Sejak saat itu, badai panjang dimulai. Satu demi satu perkara muncul: gugatan perdata, sengketa internal, hingga konflik kepemilikan aset. Semua berujung pada satu hal—penderitaan yang tak kunjung selesai.

Akhir yang Tragis

Bayangkan, lembaga yang ia bangun dari uang, waktu, dan cinta—berbalik menjadi medan pertempuran hukum yang menyiksanya secara lahir batin.

Setiap sidang, setiap panggilan, menjadi ujian sabar yang menelan kesehatannya sedikit demi sedikit.

“Ini bukan soal jabatan,” ujarnya pelan pada satu kesempatan. “Ini soal nama baik dan amanah.”

Namun, hukum di negeri ini sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemenangan Saleh Suratno di kasus pertama hingga saat ini tak dieksekusi oleh pengadilan, malah posisinya berbalik: Saleh digugat dan “dikalahkan” oleh pengadilan. Harta-hartanya disita dan dilelang.

Bahkan, objek perkara yang disita dan dilelang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:

• Dua bidang tanah dengan total luas 1.223 m² beserta bangunan rumah tinggal di Ateuk Pahlawan (diperoleh tahun 1994 dan 1995);

• Satu bidang tanah dengan luas 492 m² beserta bangunan Graha Ilon di Peuniti (diperoleh tahun 2002).

“Tindakan menyita dan melelang harta bersama itu adalah tindakan semena-mena dan bertentangan dengan Yurispudensi Mahkamah Agung,” kata Kamal Farza, kepada Waspada.Id, Jumat 17 Oktober 2025.

J Kamal Farza juga mengutip beberapa putusan penting Mahkamah Agung:

1. Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2004. (Pembebanan hak tanggungan atas tanah harta bersama tanpa tanda tangan istri tidak memiliki kekuatan hukum).

2. Putusan MA No. 266 K/Sip/1974. (Harta bersama tidak dapat dijadikan tanggungan untuk utang pribadi salah satu pihak).

3. Putusan MA No. 191 K/AG/1998. (Suami menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan istri → perbuatan hukum tersebut batal demi hukum).

4. Putusan MA No. 332 K/Sip/1996. (Eksekusi terhadap harta bersama yang tidak menjadi objek utang melanggar hak istri; istri dapat mengajukan perlawanan [derden verzet]).

Putusan demi putusan justru menjeratnya, sampai akhirnya, di tengah proses eksekusi hukum yang ia anggap tidak adil, Haji Saleh menghembuskan napas terakhir.

Ia pergi dalam kesedihan yang belum selesai, ditingkahi ironi: dari seorang pendiri dan pengasuh yayasan sosial, menjadi korban dari yayasan itu sendiri. Bahkan, keluarga Saleh hidup dalam ancaman dan “teror” gugatan perdata maupun pidana dari kelompok bergaya premanisme yang diduga kuat para makelar lelang.

Untuk mempertahankan haknya, ahli waris Alm. Dr. H.M. Saleh Suratno kini tengah berjuang mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan lelang atas objek harta bersama pada tanggal 4 Juli 2025, seperti tercatat dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh (masih dalam proses persidangan).

Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jamaluddin, belum merespon pertanyaan yang dilayangkan waspada.id via pesan whatsapp. “Saya masih sidang. Nanti saya hubungi kembali,” katanya, Jumat 17 Oktober 2025.

Warisan yang Belum Usai

Kini, nama dr. H. Muhammad Saleh Suratno mungkin tak lagi sering disebut di ruang-ruang akademik atau rumah sakit yang dulu ia bangun.

Namun bagi mereka yang tahu kisahnya, Haji Saleh bukan hanya seorang dokter atau birokrat. Ia simbol perjuangan melawan ketidakadilan yang menyaru di balik lembaga sosial.

Dan seperti peribahasa yang membuka kisah ini—ia memang jatuh, tapi bukan kalah. Yang tertinggal darinya adalah pesan abadi: bahwa di negeri ini, bahkan amal pun bisa diuji oleh kekuasaan dan “peradilan sesat”. JJIS