Oleh Usman Lamreung

Tidak ada kewajiban moral bagi setiap intelektual untuk berpikir seragam atau selalu berada pada posisi oposisi. | Antonio Gramsci.

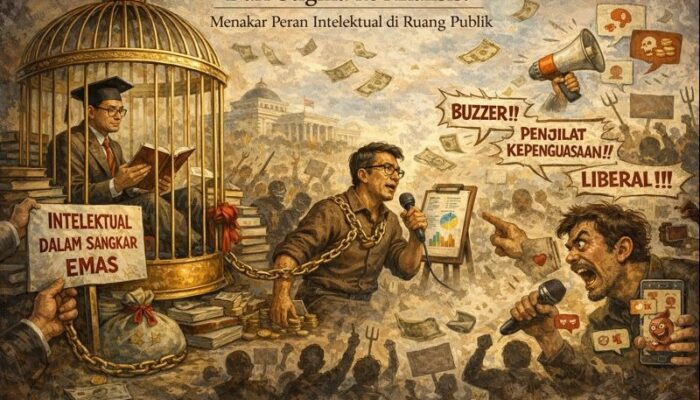

PERDEBATAN tentang peran intelektual di ruang publik kembali mengemuka setelah muncul opini yang menuding sebagian akademisi—khususnya yang bergelar doktor—sebagai “intelektual dalam sangkar emas” yang dianggap melindungi kekuasaan. Tuduhan ini terdengar provokatif, tetapi secara akademik lemah karena lebih bertumpu pada asumsi moral ketimbang analisis berbasis fakta dan struktur kekuasaan yang nyata.

Dalam tradisi demokrasi modern, kritik terhadap kekuasaan memang merupakan keniscayaan. Jürgen Habermas, misalnya, menempatkan kritik publik sebagai fondasi ruang publik deliberatif. Namun kritik yang sehat harus berangkat dari argumentasi rasional, bukan generalisasi apalagi stigmatisasi.

Ketika kritik berubah menjadi pelabelan terhadap identitas akademik seseorang, maka ia kehilangan daya emansipatorisnya dan justru menjelma sebagai bentuk simplifikasi intelektual.

Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam dunia akademik. Tidak ada kewajiban moral bagi setiap intelektual untuk berpikir seragam atau selalu berada pada posisi oposisi. Antonio Gramsci sendiri membedakan antara intelektual organik dan intelektual tradisional, tetapi tidak pernah menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam negara otomatis meniadakan integritas intelektual. Yang diuji bukan posisinya, melainkan kualitas analisis dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Opini “intelektual dalam sangkar emas” sah sebagai sudut pandang, tetapi tidak dapat dijadikan klaim kebenaran tanpa data. Kritik yang bermutu seharusnya bertumpu pada bukti empiris, bukan pada prasangka atau ketidaksukaan personal. Dalam tradisi ilmiah, perbedaan tafsir bukan bukti keberpihakan politik, melainkan bagian dari dinamika pengetahuan itu sendiri.

Perlu ditegaskan pula, gelar doktor bukan simbol kemurnian moral, melainkan pengakuan akademik atas kapasitas riset dan keilmuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Gelar tersebut tidak otomatis menjadikan seseorang pembela kekuasaan, tetapi juga tidak mewajibkannya menjadi oposisi permanen.

Etika akademik justru menuntut keberpihakan pada data, metode, dan argumentasi rasional—bukan pada tekanan politik atau opini populer.

Karena itu, melabeli akademisi yang berbeda pandangan sebagai “buzzer” atau pelindung kekuasaan merupakan bentuk kekeliruan logika, bahkan mendekati ad hominem fallacy.

Kritik semacam ini tidak menguji kebijakan, melainkan menyerang pribadi. Alih-alih memperkaya diskursus publik, pola ini justru mereduksi perdebatan menjadi konflik personal yang miskin substansi.

Dalam konteks Aceh, kritik terhadap kemiskinan, stunting, atau kualitas pendidikan tentu sah dan bahkan mendesak. Namun mengaitkan seluruh persoalan tersebut secara langsung kepada Sekretaris Daerah menunjukkan kekeliruan pemahaman tata kelola.

Secara struktural, Sekda adalah pejabat administratif, bukan penentu arah politik pembangunan. Ia menjalankan kebijakan, bukan merumuskannya. Menimpakan seluruh problem struktural kepada satu jabatan bukan hanya tidak adil, tetapi juga menyesatkan publik.

Masalah sosial di Aceh bersifat historis, struktural, dan lintas rezim. Ia tidak lahir dalam satu periode pemerintahan, apalagi akibat satu aktor birokrasi. Menjadikan satu figur sebagai kambing hitam justru mengaburkan akar persoalan yang sesungguhnya.

Yang lebih berbahaya adalah lahirnya dikotomi palsu: seolah intelektual sejati harus selalu berada di luar sistem, sementara mereka yang bekerja di dalam pemerintahan otomatis kehilangan integritas. Logika ini tidak hanya keliru, tetapi juga kontraproduktif. Jika semua akademisi menolak terlibat dalam birokrasi, maka kebijakan publik akan sepenuhnya dikuasai oleh logika teknokratis tanpa koreksi ilmiah.

Demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: kritik dari luar dan perbaikan dari dalam. Keduanya saling melengkapi. Kritik tetap penting—bahkan harus keras—tetapi harus berangkat dari data, pemahaman struktur kewenangan, serta niat memperbaiki, bukan menghakimi.

Pada akhirnya, kualitas intelektual tidak diukur dari seberapa lantang seseorang menyerang kekuasaan, melainkan dari sejauh mana ia konsisten berpikir jernih, adil, dan bertanggung jawab. Kritik yang matang tidak lahir dari amarah, melainkan dari komitmen terhadap kebenaran dan perbaikan bersama.

Jika ruang publik ingin diselamatkan, maka kritik harus naik kelas: dari tudingan menuju analisis, dari emosi menuju argumentasi, dan dari stigma menuju solusi.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik