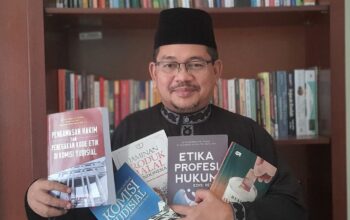

Oleh Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, SH, MHum

Kasus suap yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, kembali menguji tajam tidaknya taring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Juni 2025 memang berhasil mengungkap praktik korupsi proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar.

Topan bersama sejumlah pejabat pelaksana proyek ditetapkan tersangka. Namun publik segera menangkap sesuatu yang lebih besar: Topan diduga tidak bekerja sendiri.

Ada indikasi kuat ia sekadar perantara, sementara keputusan strategis dan perintah untuk mengutip suap datang dari pihak yang lebih tinggi.

Pertanyaan inilah yang membuat kasus Topan Ginting berada di persimpangan: apakah akan berhenti hanya pada pejabat teknis, atau berlanjut hingga mengungkap “pemberi perintah” yang sesungguhnya?

KPK sendiri menyebut masih mendalami sosok di balik layar, menelusuri aliran dana dan memeriksa saksi-saksi kunci, termasuk pejabat di luar lingkup PUPR. Namun, keraguan publik juga muncul: apakah KPK masih seagresif dulu atau mulai kehilangan daya gigitnya?

Kesan “KPK mulai loyo” bukan muncul tanpa sebab. Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 telah mempersempit ruang gerak lembaga antirasuah ini: kewenangan penyadapan dibatasi, pegawai dialihkan menjadi ASN, serta munculnya Dewan Pengawas yang bisa menunda langkah operasional.

Akibatnya, masyarakat melihat KPK lebih banyak menjerat pejabat menengah atau daerah, sementara kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik jarang menyentuh aktor utamanya.

Persepsi ini makin kuat ketika penyidikan berjalan lamban atau minim transparansi, sebagaimana terlihat dalam kasus Topan Ginting maupun perkara lain seperti dugaan korupsi kuota haji.

Padahal, ada preseden yang menunjukkan KPK mampu membongkar dalang jika bukti kuat tersedia. Kasus e-KTP berhasil menjerat Setya Novanto, Ketua DPR kala itu, melalui bukti aliran dana dan dokumen resmi.

Kasus bantuan sosial Covid-19 menyeret langsung Menteri Sosial Juliari Batubara karena ada saksi dan bukti perintah eksplisit.

Di sisi lain, kasus-kasus yang masih samar—seperti kuota haji atau suap infrastruktur daerah—sering macet karena bukti perintah hanya berupa kesaksian tanpa dokumentasi.

Artinya, tantangan terbesar KPK bukan sekadar keberanian, tetapi kemampuan memperoleh bukti otentik yang mengaitkan pejabat tinggi dengan instruksi koruptif.

Untuk menghindari stigma “lemah”, KPK perlu menempuh beberapa langkah strategis. Pertama, mempercepat penelusuran aliran dana dan juru simpan uang.

Pengalaman kasus kuota haji menunjukkan perintah korupsi hampir selalu meninggalkan jejak keuangan.

Kedua, memperluas lingkup saksi hingga pejabat puncak, sebagaimana pemanggilan mantan Menteri Agama dalam kasus kuota haji, agar publik melihat keseriusan KPK menelisik ke atas.

Ketiga, meningkatkan transparansi penyidikan dengan laporan periodik yang memberi sinyal kemajuan nyata tanpa melanggar kerahasiaan hukum.

Lebih jauh, KPK harus membangun kembali kepercayaan publik yang sempat terkikis. Keberanian menjerat pemberi perintah, meski berasal dari lingkaran elite politik atau birokrasi tinggi, menjadi kunci.

Jika hanya berhenti pada Topan Ginting, publik akan menilai KPK sekadar mengulangi pola lama: menghukum pelaksana teknis, sementara pengambil keputusan utama lolos dari jeratan.

Sebaliknya, bila KPK berani menindak aktor di balik layar, kasus ini bisa menjadi titik balik untuk memulihkan reputasi lembaga antirasuah.

Kasus Topan Ginting dengan demikian bukan sekadar soal proyek jalan di Sumatera Utara, melainkan ujian menyeluruh bagi independensi, efektivitas, dan kredibilitas KPK.

Publik menunggu apakah lembaga ini mampu menembus tembok politik dan birokrasi, atau justru kembali berhenti di “pintu kecil” pelaksana teknis.

Jalan yang dipilih KPK dalam kasus ini akan menentukan apakah lembaga antikorupsi tersebut masih menjadi harapan bangsa dalam memberantas korupsi, atau hanya tinggal nama besar yang kehilangan taringnya.

Penulis adalah Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020