Oleh Izuddinsyah Siregar

Apa makna keadilan sosial bagi petani di lereng Gunung Merapi? Bagaimana sila Ketuhanan dipahami oleh umat kepercayaan lokal yang selama ini tak terakui? Bagaimana sila persatuan bisa hadir dalam masyarakat Papua yang terus menjerit karena marginalisasi?

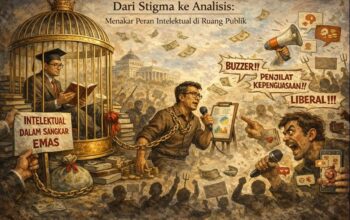

Di tengah derasnya arus perdebatan publik baik di ruang digital maupun forum-forum akademik, Pancasila kembali menjadi objek sentral yang diposisikan antara dua kutub: simbol sakral negara yang tak tersentuh, dan konstruksi ideologis yang terus-menerus diperjuangkan maknanya. Di sinilah kegelisahan sebagai akademisi muncul, apakah kita masih membiarkan Pancasila hidup dalam ruang dialog yang terbuka, atau justru mengubahnya menjadi dogma yang beku?

Dalam Journal of Political Ideologies, Min Seong Kim (2024) dalam artikelnya yang berjudul Agonizing Pancasila; dengan tajam melihat Pancasila sebagai “penanda kosong” sebagai konsep dalam teori politik pasca-fondasional yang menunjukkan bahwa sebuah ide dapat diisi oleh banyak makna sekaligus. Bagi penulis, ini adalah kunci untuk memahami posisi Pancasila hari ini: ideologi negara yang terus-menerus diperebutkan, namun semakin sulit untuk diperdebatkan secara terbuka.

Dalam praktik politik dan pendidikan kita, Pancasila seolah telah menjadi zona steril; tak boleh dikritik, tak boleh ditafsirkan bebas, apalagi digugat. Siapa yang mencoba membuka ruang diskusi kritis, kerap langsung dicurigai sebagai anti-Pancasila atau bahkan anti-NKRI. Padahal, semangat awal kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 justru lahir dari ruang debat yang begitu dinamis: antara nasionalis sekuler, Islamis, hingga sosialis.

Demokrasi & Dominasi Wacana

Konsep dari Chantal Mouffe tentang demokrasi agonistik yakni demokrasi yang menerima adanya konflik dan ketegangan sebagai bagian dari kehidupan politik yang sehat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila seharusnya menjadi medan dialog antar-gagasan, bukan benteng pengaman kekuasaan.

Namun, yang terjadi hari ini sering sebaliknya. Pancasila dihidangkan dengan tafsir tunggal, seolah hanya ada satu cara untuk menjadi Pancasilais. Hal ini tampak jelas dalam kurikulum pendidikan, pidato pejabat publik, hingga regulasi yang menyasar penyimpangan ideologis. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan itu pun seringkali kabur dan bisa ditafsirkan sepihak.

Pancasila kemudian tidak lagi menjadi ideologi terbuka, melainkan alat legitimasi politik, baik untuk menegaskan identitas kelompok tertentu maupun untuk menyingkirkan kritik. Ini jelas berbahaya bagi demokrasi. Sebagai akademisi di bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial, saya menyaksikan langsung bagaimana mahasiswa semakin ragu untuk berpikir kritis soal Pancasila. Banyak yang memilih jawaban aman dalam ujian, bukan karena yakin, tetapi karena takut salah. Ketika saya bertanya, “apa makna kemanusiaan yang adil dan beradab hari ini?” mereka menjawab dengan kalimat textbook, bukan refleksi dari realitas sosial.

Bukankah ini alarm bahaya? Pancasila tidak lahir dari hafalan, melainkan dari pergulatan. Ketika masyarakat, terutama generasi muda, kehilangan hak untuk bergulat dengan ideologi bangsanya sendiri, maka sebenarnya kita sedang mencabut akar vital dari kehidupan bernegara.

Agonisme Menuju Pancasila

Sudah saatnya kita menanam kembali benih agonisme dalam memahami Pancasila. Bukan antagonisme yang penuh kebencian, tetapi perbedaan pendapat yang konstruktif dan saling menghargai. Kita perlu ruang dialog yang memungkinkan warga negara terlepas dari latar agama, suku, kelas, dan gender untuk menafsirkan Pancasila dalam kehidupan mereka masing-masing.

Apa makna keadilan sosial bagi petani di lereng Gunung Merapi? Bagaimana sila Ketuhanan dipahami oleh umat kepercayaan lokal yang selama ini tak terakui? Bagaimana sila persatuan bisa hadir dalam masyarakat Papua yang terus menjerit karena marginalisasi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak cukup dijawab dalam forum seminar elite atau naskah akademik yang berjarak dari realitas.

Banyak orang tahu Pancasila dari buku pelajaran atau upacara formal, tapi tidak merasakannya dalam kehidupan nyata. Narasi “Pancasila dari bawah” adalah upaya untuk menjadikan Pancasila lebih demokratis, inklusif, dan relevan bagi masyarakat biasa. Namun sejatinya narasi “Pancasila yang hidup” adalah Pancasila tidak berhenti di ruang kelas atau podium pidato, melainkan mengalir ke dapur warga, jalanan kota, sawah dan ladang, dan menjadi pengalaman yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Refleksi

Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang juga memiliki ideologi dasar negara, seperti Perancis dengan Laïcité, atau India dengan secularism-nya. Ideologi di negara-negara tersebut terus diperdebatkan dan ditafsirkan ulang sesuai tantangan zaman.

Pancasila bukan warisan mati yang harus disucikan tanpa sentuhan. Pancasila adalah warisan hidup yang menuntut kita untuk terus menyegarkan makna dan aplikasinya. Jika kita ingin Pancasila tetap hidup dan relevan, maka memeliharanya dalam ruang steril justru melemahkannya. Ideologi yang kuat bukanlah yang dibekukan, melainkan yang terus diuji dalam percakapan kritis masyarakatnya.

Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan.