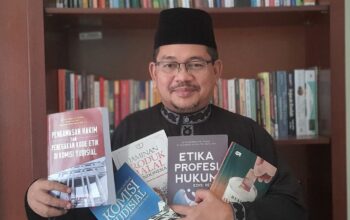

Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.

Tulisan ini bertolak dari kesadaran kritis terhadap problem double bind yang menjerat notaris dalam dilema normatif, yakni ketika dua norma hukum yang berlaku secara bersamaan menuntut tindakan yang saling bertentangan

Menata Ulang Paradigma Hukum Jabatan Notaris Indonesia

Dalam lanskap hukum nasional yang terus berevolusi, notaris menempati posisi unik sebagai pejabat umum yang diberi atribusi kekuasaan melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk menciptakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut justru menempatkan notaris pada ruang dilematis yang akut—sebuah double bind normatif yang memaksa notaris memilih antara menjalankan kewajiban hukum yang satu dengan mengorbankan kewajiban hukum yang lain. Di satu sisi, notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan klien sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, sementara di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat memaksa notaris untuk mengungkapkan isi minuta atau memberikan keterangan dalam proses penyidikan, tanpa melalui mekanisme perlindungan yang memadai dari lembaga profesi. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengharmonisasi norma sektoral, yang pada gilirannya melahirkan ketidakpastian hukum yang menggerus kepercayaan publik dan martabat profesi hukum non-litigasi.

Melalui pendekatan yuridis-normatif, hermeneutika hukum, dan comparative legal study, problematika ini perlu dikaji dalam kerangka yang lebih dalam dan sistemik. Ketidakterapan asas lex specialis derogat legi generali dalam konflik antara UUJN dan KUHAP menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip hierarki norma dalam praktik peradilan. UUJN sebagai lex specialis yang secara eksplisit mengatur prosedur pemanggilan dan penyitaan dokumen notaris oleh penegak hukum, dalam banyak kasus diabaikan oleh aparat dengan dalih efisiensi atau kebutuhan penyidikan. Hal ini tidak hanya menabrak asas legalitas dan due process of law, tetapi juga menciptakan external shock berupa delegitimasi kewenangan notaris, serta internal shock berupa tekanan etik dan psikologis yang mengancam integritas pelaksana jabatan.

Selain itu, dari perspektif historis-filosofis, posisi notaris sebagai pelayan hukum independen yang memiliki tanggung jawab publik telah dirumuskan sejak zaman Burgerlijk Wetboek dan Notariswet era Hindia Belanda, di mana jabatan ini dimaknai sebagai jembatan keadilan antara negara dan warga. Namun, dalam realitas hukum kontemporer Indonesia, peran tersebut semakin tergerus oleh kekacauan normatif dan ketidakteraturan struktural yang dibiarkan berlarut. Ketidakhadiran yurisprudensi Mahkamah Agung atau tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi mengenai benturan norma ini memperparah situasi, karena menyerahkan sepenuhnya pada judicial discretion masing-masing hakim yang sering kali kontradiktif satu sama lain. Hal ini membuka ruang multitafsir yang tidak hanya menciptakan inkonsistensi putusan, tetapi juga mengikis asas predictability dan legal certainty dalam sistem peradilan pidana dan keperdataan.

Penguatan Pasal 66-A UUJN-P menjadi sebuah keniscayaan, bukan sekadar sebagai respons terhadap lacuna legis, melainkan sebagai langkah strategis pembenahan sistem hukum secara substantif. Ketentuan ini perlu direformulasi untuk secara eksplisit menyatakan bahwa pemanggilan dan penyitaan terhadap notaris hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan persetujuan tersebut bersifat imperatif, bukan administratif. Penegasan sifat conditio sine qua non dari persetujuan MKN ini penting demi menjamin bahwa perlindungan profesi tidak dikalahkan oleh arogansi kekuasaan negara dalam proses penyidikan.

Namun, penguatan norma tidak akan berarti tanpa diikuti dengan perbaikan struktural dan prosedural. MKN sebagai penjaga etika dan integritas jabatan notaris harus dibekali dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan berbasis fast track system untuk merespons permintaan aparat penegak hukum dalam batas waktu yang ketat dan transparan, misalnya maksimal tujuh hari kerja. Digitalisasi proses permohonan dan keharusan argumentasi hukum tertulis dalam setiap keputusan MKN menjadi langkah konkret untuk membangun akuntabilitas dan mencegah kesewenang-wenangan. Di samping itu, forum koordinatif seperti “Forum Penegak Hukum Sahabat Notaris” dapat menjadi wadah harmonisasi perspektif antar-lembaga penegak hukum dan organisasi profesi.

Studi perbandingan terhadap sistem hukum Belanda, Jerman, dan Prancis menunjukkan bahwa perlindungan profesi notaris tidak pernah dilepaskan dari sistem checks and balances yang melibatkan dewan kehormatan profesi. Di Belanda, misalnya, permintaan aparat penegak hukum terhadap akta notaris harus mendapat persetujuan Kamer van Toezicht, lembaga pengawas independen. Di Jerman, prinsip Berufsgeheimnis atau kewajiban kerahasiaan profesi dilindungi ketat oleh hukum, dengan pengecualian yang sangat terbatas dan harus melalui proses pengadilan. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap profesi hukum non-litigasi bukanlah bentuk penghambatan penegakan hukum, melainkan bagian integral dari sistem hukum modern yang menjunjung tinggi keadilan prosedural dan prinsip proporsionalitas.

Selain itu, dalam jangka panjang pentingyan penguatan posisi notaris memerlukan penataan ulang pendidikan hukum yang menempatkan integritas profesi sebagai mata kuliah inti, serta pelatihan lintas lembaga antara Kepolisian, Kejaksaan, MKN, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penegasan posisi notaris sebagai officium publicum dalam sistem peradilan non-litigasi juga harus dinyatakan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, guna menghapus ambiguitas fungsional yang selama ini terjadi. Selain itu, diperlukan memorandum of understanding (MoU) antara lembaga penegak hukum dan organisasi profesi untuk membangun semangat kolaboratif yang berorientasi pada keadilan, bukan dominasi satu lembaga terhadap yang lain.

Tulisan ini pada akhirnya menggarisbawahi bahwa sistem hukum yang adil bukanlah sistem yang hanya sah secara formal, melainkan yang mampu memberikan perlindungan terhadap aktor-aktor hukum yang menjalankan tugasnya dengan integritas. Reformasi etik, legislasi, dan pendidikan profesi hukum menjadi pilar utama menuju sistem hukum yang substantively just dan ethically coherent. Negara tidak boleh membiarkan pejabat hukumnya terjebak dalam dilema normatif yang tak terselesaikan, karena pada akhirnya, jebakan hukum terhadap notaris adalah cermin dari disfungsi sistemik yang harus diatasi secara menyeluruh.

Mengurai Konflik Norma Jabatan Notaris Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, dalam sistem hukum Indonesia keberadaan jabatan notaris menempati posisi yang tidak hanya strategis, tetapi juga kompleks—di satu sisi merupakan pelaksana fungsi administratif yang menjamin legalitas transaksi hukum, dan di sisi lain adalah penjaga rahasia klien yang dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini secara normatif ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan legitimasi etik sekaligus tanggung jawab hukum terhadap informasi yang diperoleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Namun, ketegangan muncul ketika kebutuhan sistem peradilan pidana mendorong aparat penegak hukum untuk memaksa pembukaan informasi tersebut atas nama penyidikan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan akta. Dalam situasi ini, notaris dihadapkan pada kondisi double bind—suatu dilema normatif di mana pelaksanaan satu kewajiban hukum dengan sendirinya akan melanggar kewajiban hukum yang lain. Dilema ini mengungkapkan bukan hanya kekosongan aturan yang membingungkan secara tekstual, tetapi juga krisis struktural dalam arsitektur hukum nasional yang belum mampu menghadirkan harmoni antara norma sektoral.

Ketidakharmonisan tersebut tercermin dari ketidakjelasan batas antara hak ingkar notaris dan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun hak untuk menolak memberikan keterangan telah diakui dalam UUJN, dalam praktik, banyak notaris yang dipaksa mengesampingkan perlindungan hukum ini karena tekanan institusional atau bahkan ketidaktahuan penegak hukum terhadap norma yang berlaku. Realitas ini membuka ruang kriminalisasi terhadap notaris dan memperlihatkan kegagalan sistemik dalam melindungi pelaksana fungsi hukum non-litigasi. Studi empiris dan analisis yurisprudensial menunjukkan bahwa multitafsir terhadap sifat dan posisi notaris dalam hukum acara pidana berkontribusi besar terhadap lahirnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang menggerus kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Secara historis-filosofis, jabatan notaris merupakan warisan dari tradisi hukum Romawi-Belanda, di mana notaris diposisikan sebagai officium nobile, jabatan mulia yang bertumpu pada nilai kehormatan, kepercayaan, dan integritas. Dalam doktrin klasik Notariële Wet dan tradisi civil law Eropa Kontinental, kerahasiaan jabatan merupakan asas fundamental yang tidak dapat dikesampingkan tanpa alasan kuat dan prosedur hukum yang sah. Dari sudut pandang hermeneutika hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, makna norma tidak dapat direduksi pada teks semata, tetapi harus dibaca dalam konteks relasi sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Dalam konteks notaris, ini berarti bahwa kewajiban menjaga rahasia jabatan tidak boleh dipahami sebagai beban normatif tunggal, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban etik dalam dinamika hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, ruang interpretasi (hermeneutic space) bagi notaris dalam menghadapi konflik norma menjadi aspek yang tidak terelakkan dalam praktik profesionalnya.

Analisis komparatif-fungsional terhadap sistem hukum Belanda dan Jerman memperlihatkan bahwa negara-negara dengan tradisi civil law telah membangun mekanisme kelembagaan yang memungkinkan adanya pengawasan yudisial atas pembukaan rahasia jabatan notaris. Di Belanda, misalnya, pembukaan minuta akta hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kamer van Toezicht—lembaga pengawas notaris yang independen. Sementara di Jerman, prinsip Berufsgeheimnis dijaga ketat melalui sistem peradilan, di mana pelanggaran terhadap kerahasiaan profesi hanya dibenarkan melalui prosedur ketat dan bersifat exceptional. Negara-negara ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap rahasia jabatan tidak identik dengan penghalangan penyidikan, melainkan sebagai bagian dari due process of law dan perlindungan terhadap integritas sistem hukum itu sendiri. Sebaliknya, ketiadaan mekanisme serupa di Indonesia telah menempatkan notaris dalam ruang gelap hukum, di mana mereka kerap ditarik paksa ke dalam pusaran penyidikan tanpa perlindungan yang memadai.

Selanjutnya, dalam kerangka teori double bind kedudukan jabatan notaris tidak dapat hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis norma hukum, melainkan sebagai subjek penafsir (interpreting subject) yang berada dalam medan tarik-menarik antara etika profesi dan kewajiban hukum formal. Ketika norma hukum tidak memberikan jawaban yang pasti, maka etika, pengalaman profesional, dan konteks sosial harus menjadi bagian dari pertimbangan interpretatif dalam menentukan respons yang sah dan bertanggung jawab. Namun agar pertimbangan ini tidak berubah menjadi praktik diskresi liar, dibutuhkan kerangka hukum yang menyediakan interpretative room secara eksplisit dan memberikan batasan normatif yang tegas. Ini mencakup reformulasi Pasal 66 UUJN untuk menegaskan bahwa penyitaan minuta dan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum hanya sah jika melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang bersifat imperatif, bukan administratif belaka.

Sayangnya, realitas hukum di Indonesia memperlihatkan perpecahan pendapat dalam praktik yudisial. Beberapa putusan pengadilan menganggap bahwa persetujuan MKN hanyalah formalitas administratif yang tidak mengikat secara hukum. Sebaliknya, dissenting opinions dalam sejumlah perkara menegaskan bahwa persetujuan tersebut merupakan conditio sine qua non demi menjaga kemandirian profesi dan integritas akta otentik. Perbedaan tafsir ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam redaksi norma, tetapi juga menunjukkan kegagalan Mahkamah Agung dalam memberikan pedoman yurisprudensial yang konsisten. Ketiadaan leading case membuat para notaris berada dalam kondisi rentan terhadap kriminalisasi sekaligus ketidakpastian dalam menjalankan tugas.

Untuk mengatasi kekacauan normatif ini, diperlukan rekonstruksi regulatif yang menyeluruh, bukan hanya dari segi substansi hukum, tetapi juga dalam hal desain kelembagaan. Pembentukan sistem izin pengungkapan yang diawasi lembaga independen, seperti peradilan internal atau pengadilan etik, dapat memberikan check and balance yang adil. Di samping itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) MKN perlu dirumuskan ulang dalam kerangka fast-track mechanism, dengan tenggat waktu ketat, transparansi proses, dan kewajiban menyertakan argumentasi hukum tertulis dalam setiap keputusan. Digitalisasi proses ini juga harus diintegrasikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi hukum, sejalan dengan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik.

Selain reformasi normatif dan kelembagaan, aspek pendidikan hukum juga perlu diperkuat. Kurikulum pendidikan notariat harus memasukkan pendekatan hermeneutik dan etika profesi sebagai fondasi keilmuan yang mampu menjawab kompleksitas peran notaris dalam sistem hukum modern. Pendidikan interdisipliner yang melibatkan pemahaman hukum pidana, etik profesi, teori interpretasi hukum, serta comparative law akan membentuk notaris sebagai aktor hukum yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kemampuan reflektif dan analitis dalam menghadapi konflik norma. Pelatihan lintas profesi bersama aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dapat memperkuat persepsi bersama atas posisi notaris sebagai penegak hukum non-litigasi yang berperan penting dalam stabilitas hukum nasional.

Dengan demikian, pembebasan notaris dari jebakan double bind bukan sekadar agenda profesi, melainkan proyek besar reformasi hukum Indonesia yang bertumpu pada prinsip keadilan substantif (substantive justice) dan integritas kelembagaan. Kejelasan hukum, kepastian prosedur, dan perlindungan terhadap pelaksana hukum yang sah adalah prasyarat mutlak bagi berfungsinya negara hukum yang demokratis. Reformulasi Pasal 66 UUJN dan penguatan peran MKN bukan hanya soal teknis legal drafting, tetapi merupakan penegasan posisi jabatan notaris sebagai tiang penyangga kepercayaan hukum masyarakat.

Paradigma hukum nasional perlu bergeser dari pendekatan tekstual-positivistik menuju paradigma dialogis-interpretatif yang memberi ruang bagi pertimbangan etik, profesional, dan sosial dalam tafsir norma. Hermeneutika hukum bukanlah ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan jembatan menuju keadilan yang hidup dalam praktik. Dalam kerangka itulah jabatan notaris harus dimaknai—sebagai penjaga kepercayaan publik yang tidak boleh dikorbankan dalam pusaran kekuasaan hukum yang belum sepenuhnya adil. Hanya dengan pendekatan holistik ini, kita dapat membangun sistem hukum yang tidak sekadar sah menurut norma, tetapi juga adil menurut nurani.

Etika Hukum Notaris Dan Paradigma Harmoni

Politik hukum kenotariatan yang telah dibangun dalam sistem kenotariatan Indonesia terkait dengan jabatan notaris telah memosisikan dirinya sebagai simpul penghubung antara kehendak privat dan norma hukum publik. Notaris bukan sekadar pembuat akta administratif, melainkan pejabat kepercayaan (officium nobile) yang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta dan semua keterangan yang diperolehnya melalui sumpah jabatan—kewajiban yang melekat pada substansi profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, dalam praktik kenotariatan modern, notaris seringkali menghadapi tekanan dari penyidik atau penegak hukum agar isi akta dibuka atau keterangan diberikan demi kepentingan proses pidana, khususnya jika terdapat indikasi pemalsuan, pertanyaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum. Di sinilah muncul dilema struktural yang tepat dipahami melalui konsep double bind hukum: dua kewajiban kontradiktif yang sama-sama dibebankan tanpa ruang normatif memadai bagi notaris untuk memilih tanpa konsekuensi invasi terhadap salah satu kewajiban (Dewi & Sidharta, 2022).

Analisis yuridis-normatif dalam kerangka ini mengharuskan penelusuran regulasi yang menaungi jabatan notaris secara teliti. UUJN mengamanatkan kewajiban kerahasiaan akta dan keterangan melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf f, namun sekaligus membuka kemungkinan pengecualian dalam Pasal 54 yang memperbolehkan pemberian keterangan dalam kondisi tertentu. Konflik antar norma ini menjadi nyata ketika KUHAP, KUHP, atau peraturan pidana lain menuntut keterbukaan, yang dalam praktiknya bisa menjadikan notaris sebagai saksi paksa. Berbagai penelitian normatif mencatat bahwa pelaksanaan hak ingkar—notaris dapat menolak memberikan keterangan—sering terkendala karena belum adanya mekanisme legal yang jelas dan konsisten di lapangan, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak tersebut (Khumaeroh dkk., 2024). Realitas ini menegaskan bahwa konflik normatif bukan sekadar permasalahan interpretatif, melainkan persoalan struktural yang menyangkut kepastian hukum (legal certainty), perlindungan jabatan, dan keadilan substantif (Araszkiewicz & Płeszka, 2015).

Secara historis dan filosofis, gagasan kerahasiaan jabatan pejabat publik memiliki akar dalam tradisi hukum Romawi-Belanda, yang meletakkan prinsip bahwa pejabat tertentu dibebaskan dari keharusan kesaksian apabila informasi tersebut berasal dari jabatan atau sumpah rahasia. Manuskrip klasik Hindia Belanda dan kodifikasi kolonial mengandung konsep tersebut, yang kemudian diadopsi dan diadaptasi dalam sistem pasca-kolonial. Secara filosofis, konsep ini memiliki pijakan etis-substantif berupa kepercayaan publik (public trust), martabat jabatan, dan perlindungan terhadap kesaksian yang dapat mencederai integritas sistem hukum. Hermeneutika hukum—sebagaimana dikembangkan oleh Gadamer dan Ricoeur—mengajarkan bahwa teks hukum harus dipahami tidak semata dalam makna literalnya, melainkan melalui dialog historis, nilai dasar masyarakat, dan konteks empiris; dalam ranah kenotariatan, ini berarti bahwa interpretasi terhadap klausul kerahasiaan dan pengecualian harus memperhitungkan nilai keadilan, kebebasan interpretatif pejabat hukum, dan prinsip kepercayaan publik (Cuchumbé Holguín & Molina Hincapié, 2024).

Harmonisasi Etik Normatif dan Paradoks Double Bind Jabatan Notaris

Fenomena krusial dalam medan praktik hukum yang kian kompleks, jabatan notaris di Indonesia tak lagi dapat dipandang sekadar sebagai pelaksana fungsi administratif, tetapi telah menjadi aktor strategis dalam upaya penegakan keadilan, terutama dalam konteks hukum perdata dan pembuktian hukum.

Tulisan ini bertolak dari kesadaran kritis terhadap problem double bind yang menjerat notaris dalam dilema normatif, yakni ketika dua norma hukum yang berlaku secara bersamaan menuntut tindakan yang saling bertentangan. Ketika notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun pada saat yang sama diminta memberikan keterangan atau membuka minuta akta untuk kepentingan penyidikan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terjadi konflik normatif yang tidak hanya merongrong kepastian hukum, tetapi juga menempatkan notaris dalam posisi rentan secara etik dan hukum.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperjelas dan memperdalam identifikasi terhadap bentuk, dimensi, serta dampak dari paradoks hukum tersebut, sekaligus menawarkan kerangka teoritis dan konseptual guna menegakkan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris secara adil dan berkeadilan substantif. Salah satu pendekatan yang diajukan adalah hermeneutika hukum, yang tidak hanya membaca teks hukum secara literal, tetapi juga memahami konteks sosial, historis, dan nilai-nilai yang mengitari kelahiran serta penerapannya. Pendekatan ini memampukan kita untuk membuka ruang tafsir yang lebih fleksibel dan reflektif terhadap norma hukum, serta mencegah kekakuan legalistik yang berisiko melahirkan keadilan prosedural yang hampa dari keadilan substantif. Maka dari itu, perumusan Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum dalam tulisan ini menjadi kontribusi awal dalam mengembangkan kerangka teoritis yang integratif, yang mampu menempatkan notaris sebagai subjek hukum yang tidak hanya patuh, tetapi juga interpretatif.

Metodologi yang digunakan dalam analisis ini berpijak pada pendekatan yuridis-normatif dengan menggabungkan telaah doktrinal, pendekatan historis-filosofis, dan comparative study fungsional. Sebagai sebuah riset kualitatif reflektif, tulisan ini mengedepankan dialog antara teks dan konteks melalui metode hermeneutik hukum, yang mengandaikan bahwa norma hukum bukan entitas yang statis, melainkan hasil konstruksi sosial yang senantiasa terbuka terhadap interpretasi ulang. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUJN, KUHAP, dan ketentuan etik notariat, sementara bahan hukum sekunder melibatkan literatur teoritis kontemporer tentang double bind, filsafat hukum interpretatif, serta studi empirik tentang praktik pemanggilan notaris dalam kasus pidana. Literatur klasik dari tradisi civil law Eropa seperti Belanda dan Jerman turut dijadikan acuan untuk memahami bagaimana yurisdiksi lain merumuskan keseimbangan antara kerahasiaan jabatan dan kebutuhan penyidikan.

Fokus utama dari analisis ini tertuju pada Pasal 66-A UUJN-P yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan Pasal 4 ayat (2) UUJN, dan secara khusus Pasal 66-A UUJN-P mengatur syarat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam hal penyitaan minuta akta maupun pemanggilan notaris sebagai saksi. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi medan perdebatan yang menimbulkan ketegangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penyidikan pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memperlihatkan perpecahan tafsir: sebagian besar putusan menyatakan bahwa persetujuan MKN bersifat administratif dan tidak menentukan keabsahan tindakan penyidik. Tafsir ini berangkat dari semangat efektivitas penegakan hukum dan prinsip primum remedium, di mana hukum pidana dianggap sebagai sarana utama dalam perlindungan masyarakat dari kejahatan, khususnya yang bersifat sistemik.

Namun demikian, pandangan dissenting opinion dalam beberapa kasus menggarisbawahi bahwa persetujuan MKN merupakan conditio sine qua non yang wajib dipenuhi demi menjamin perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai officium publicum. Tanpa adanya persetujuan tersebut, tindakan penyitaan atau pemanggilan dinilai mencederai prinsip legalitas, membuka celah kriminalisasi jabatan, dan merusak kedudukan akta otentik sebagai dokumen publik yang dilindungi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi perlindungan institusional terhadap profesi hukum sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan.

Perbedaan tafsir tersebut membawa dampak praktis yang signifikan. Ketika syarat persetujuan MKN diabaikan atau tidak ditegaskan sifat imperatifnya, maka tidak hanya kepastian hukum yang terancam, tetapi juga independensi notaris sebagai pelaku hukum non-litigasi menjadi goyah. Sebaliknya, apabila persetujuan MKN diposisikan secara absolut tanpa adanya mekanisme darurat, maka proses penyidikan berpotensi terhambat oleh birokrasi dan proseduralisme berlebihan. Oleh karena itu, ketegangan ini membutuhkan sintesis normatif yang tidak berpihak semata-mata pada salah satu ekstrem, tetapi mampu menemukan titik temu antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam praktik hukum.

Untuk itu, reformulasi Pasal 66-A UUJN-P menjadi kebutuhan mendesak. Perubahan tersebut perlu menegaskan bahwa persetujuan MKN merupakan keharusan hukum yang tidak bisa diabaikan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, namun dengan disertai emergency clause yang memberikan celah tindakan hukum terbatas dalam kondisi mendesak, selama tetap diawasi dan dievaluasi secara yuridis. Di samping itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) MKN yang jelas, terukur, dan akuntabel menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa mekanisme pemberian persetujuan tidak menjadi hambatan prosedural, melainkan jaminan perlindungan yang efektif. Proses ini harus diintegrasikan dengan sistem digital yang memungkinkan permohonan dan jawaban dilakukan secara cepat, transparan, dan terdokumentasi.

Lebih jauh, langkah koordinatif dan kolaboratif antara institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan organisasi profesi seperti INI dan MKN menjadi aspek strategis dalam membangun kesamaan pandangan tentang posisi notaris dalam sistem hukum nasional. Nota kesepahaman (memorandum of understanding) dapat menjadi kerangka formal untuk menyelaraskan prosedur lintas lembaga, sementara pendidikan bersama antara notaris dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip dasar profesi kenotariatan. Di sini, penguatan dimensi etis dan interpretatif dalam pendidikan hukum menjadi krusial, agar aktor hukum tidak hanya memahami norma sebagai teks, tetapi juga sebagai hasil dialektika nilai dan konteks.

Selain itu, tulisan ini menegaskan bahwa penyelesaian terhadap konflik normatif yang dihadapi notaris tidak dapat diserahkan semata kepada praktik peradilan atau interpretasi sepihak oleh aparat hukum. Diperlukan satu transformasi paradigmatik yang melihat jabatan notaris sebagai entitas hukum yang otonom dan interpretatif, bukan sekadar subjek administratif yang tunduk tanpa ruang terhadap tekanan sistem hukum pidana. Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum yang ditawarkan dalam kajian ini adalah kerangka teoritis yang dapat mengakomodasi dinamika tafsir, nilai etika, serta konteks institusional secara utuh. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen kekuasaan atau prosedur teknis, melainkan sebagai ruang dialogis untuk mencapai keadilan yang hidup dalam kenyataan sosial. Jabatan notaris, dalam kerangka ini, bukan lagi sekadar alat administratif negara, tetapi menjadi custodian of legal integrity—penjaga marwah hukum yang seharusnya dilindungi, dihormati, dan dikuatkan oleh sistem hukum nasional.

Dalam diskusi karakteristik dan struktur double bind hukum yang dialami jabatan notaris antara kerahasiaan akta dan keterbukaan hukum, terlihat secara yuridis bahwa UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris menjaga kerahasiaan akta serta semua keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan Pasal 4 ayat (2) UUJN. Norma ini secara historis mencerminkan asas fides publica, yang menjadikan notaris sebagai representasi kepercayaan publik terhadap akta autentik yang dibuatnya. Di sisi lain, norma dalam Pasal 66 UUJN mensyaratkan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum dalam kaitan pemeriksaan terhadap akta atau protokol notaris untuk kepentingan peradilan, penyidikan, atau penuntutan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, notaris menjadi lebih rentan terhadap tekanan dari sistem peradilan pidana. Tidak adanya mekanisme penyaringan etik atau normatif menyebabkan posisi notaris menjadi objek yang rawan dikriminalisasi ketika menolak membuka rahasia jabatan, atau ketika dipaksa mengungkapkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dalam hukum privat (Yolanda & Pujiono, 2023).

Relevansi pendekatan hermeneutika hukum tampak ketika literalitas teks hukum tidak cukup menjawab dilema tersebut. Hermeneutika hukum menurut Gadamer memperlihatkan konsep fusion of horizons antara horizon pembentuk norma historis dan horizon interprestan dalam praktik kontemporer, sehingga tafsir normatif terhadap kewajiban kerahasiaan dan keterbukaan harus memperhitungkan nilai-nilai dasar konstitusi, kepercayaan publik, integritas jabatan, dan keadilan substantif. Sementara itu, Ricoeur memperingatkan bahwa tanpa distanciation, penafsir norma mudah terperangkap dalam dogmatisme tekstual yang mengabaikan konteks praktis dan etika profesi. Notaris, sebagai pelaku jabatan hukum, memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan berbasis tanggung jawab etik-interpretatif yang mempertimbangkan konsekuensi sosial dan hukum, bukan hanya kepatuhan prosedural belaka (Grande Yáñez, 2016).

Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum yang diusulkan memperluas konsep Trias Officium dan Determination Function Notary, dengan memposisikan notaris bukan sebagai pelaksana teknis norma tetapi sebagai subjek etik-interpretatif dalam sistem hukum yang ambivalen dan dinamis. Kontribusi teoritis dari teori ini tampak dalam pengakuan bahwa hukum positif sering gagal mengantisipasi dilema etis di ruang abu-abu praktik hukum. Maka dari itu dibutuhkan struktur tafsir baru yang memberikan legitimasi bagi tindakan notaris yang memilih jalan etis meskipun harus menolak tekanan prosedural. Teori ini juga menekankan urgensi pengaturan khusus tentang hak ingkar (verschoningsrecht) bagi notaris atau minimal lembaga etik mediatif yang berwenang menilai apakah keterbukaan informasi dalam konteks pidana melanggar asas keadilan atau justru mendukungnya.

Implikasi konseptual dan normatif dari teori ini menuntut reformasi kelembagaan dan perundang-undangan yang mendalam, meliputi konstruksi undang-undang yang lebih eksplisit dalam mendefinisikan kondisi pengecualian, mekanisme izin independen, dan persyaratan pertanggungjawaban. Selain itu diperlukan lembaga penguji pemohon pengungkapan yang independen dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penguatan pendidikan profesi notaris diarahkan pada peningkatan kesadaran hermeneutik dan kepekaan nilai agar notaris memiliki kapasitas pengambilan keputusan interpretatif yang kompleks. Perlindungan hukum bagi notaris yang bertindak berdasarkan prosedur sah harus dijamin, termasuk pembebasan dari sanksi pidana atau administratif bila tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan normatif. Sinergi antara teks hukum, mekanisme kelembagaan, dan kapasitas interpretatif pejabat notaris menjadi kunci pembentukan sistem kenotariatan yang adil dan efektif.

Tafsir Fungsional Etik Jabatan Notaris

Tidak dapat dipungkiri, dalam arus deras kompleksitas hukum modern yang sarat tuntutan etik, kepastian hukum, dan dinamika interaksi antar-lembaga, jabatan notaris tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pelaksana fungsi administratif semata. Lebih dari itu, jabatan ini menempati ruang reflektif sebagai institusi hukum yang berperan menghubungkan kehendak privat para pihak dengan kepastian norma publik. Dalam konteks tersebut, wacana teoritik tentang Trias Officium dan Determination Function Notary menjadi kerangka kerja konseptual yang menawarkan pemahaman baru terhadap peran, tanggung jawab, dan ruang tafsir jabatan notaris dalam sistem hukum nasional. Kedua teori ini bukan hanya menghidupkan kembali nilai-nilai etik jabatan publik dari akar filsafat hukum klasik, tetapi juga menegaskan pentingnya mekanisme kelembagaan yang melindungi martabat profesi dari reduksi fungsional semata oleh struktur hukum pidana yang prosedural.

Trias Officium memandang jabatan notaris sebagai sebuah struktur tanggung jawab tripartit yang mencakup fides (kesetiaan pada kerahasiaan dan kehendak para pihak), lex (ketaatan pada norma hukum positif), dan honor (penghormatan terhadap nilai moral profesi dan keadilan substantif). Ketika ketiga pilar ini berjalan selaras, notaris menjadi pelaku hukum yang berfungsi sebagai pengikat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, ketika aparat penegak hukum memanggil notaris untuk membuka minuta akta demi kepentingan penyidikan pidana, maka pilar lex acap kali berbenturan dengan kewajiban fides dan honor, menciptakan dilemma normativa yang tidak diantisipasi secara memadai oleh regulasi positif. Kondisi ini memperlihatkan absennya ruang reflektif dalam struktur hukum kita untuk menimbang konflik nilai secara seimbang, sehingga jabatan notaris kerap dikorbankan dalam tarik-menarik antara prosedur hukum pidana dan perlindungan etik profesi.

Selaras dengan itu, Determination Function Notary memperkuat posisi normatif notaris sebagai officium nobile yang bertanggung jawab membentuk dan menentukan stabilitas hubungan hukum privat melalui akta otentik. Dalam teori ini, akta bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang secara ex officio menetapkan status hukum suatu tindakan privat, menjadikannya memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat. Oleh karena itu, intervensi dari luar—khususnya dari penyidik pidana—harus tunduk pada protokol hukum yang ketat dan bersifat extraordinary, bukan sewenang-wenang. Bila tidak, maka fungsi protektif dari akta terhadap hak-hak privat masyarakat akan melemah, dan notaris sebagai aktor penjamin kepastian hukum menjadi kehilangan otonomi interpretatifnya.

Analisis hermeneutik hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, mengajukan pentingnya fusion of horizons—pertautan antara teks norma dan horizon pemahaman subjektif yang dibentuk oleh nilai sosial, etika profesi, dan struktur kekuasaan. Dalam konteks jabatan notaris, pendekatan ini membuka ruang pemaknaan ulang terhadap ketentuan dalam Pasal 66-A Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), bukan sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan etik dalam sistem hukum yang kerap melupakan sisi humanistik dari praktik peradilan. Pasal 66-A UUJN-P, yang mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam hal penyitaan minuta atau pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, dalam praktik sering kali direduksi maknanya menjadi formalitas administratif belaka. Padahal, secara historis dan filosofis, ketentuan ini merepresentasikan mekanisme ethical filtering agar jabatan notaris tidak disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum yang berpotensi represif.

Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa Pasal 66 UUJN tidak diiringi oleh sistem kelembagaan yang kuat dan mekanisme operasional yang jelas. Tidak adanya prosedur baku, batas waktu penanganan, maupun ketentuan darurat membuat norma ini rawan diabaikan atau ditafsirkan secara sempit oleh aparat hukum. Terlebih, hukum acara pidana (KUHAP) maupun peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tidak menyediakan legal interface yang memungkinkan integrasi antara kepentingan penyidikan dan perlindungan jabatan publik. Akibatnya, banyak notaris yang mengalami tekanan etik dan ancaman hukum karena dipaksa memilih antara loyalitas terhadap norma etik profesinya atau kepatuhan terhadap perintah penyidikan yang belum tentu memiliki dasar yuridis yang kuat.

Selanjutnya, dari sudut pandang comparative study, sistem hukum Eropa kontinental seperti Belanda dan Jerman menyediakan prosedur hukum yang lebih ketat dan melibatkan pengadilan independen dalam proses permintaan pembukaan rahasia jabatan notaris. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara hak negara dalam menindak kejahatan dan perlindungan etik pejabat publik yang bekerja dalam kerangka hukum privat. Dalam sistem common law, meskipun fungsi notaris berbeda, prinsip perlindungan komunikasi rahasia—yang mirip dengan attorney-client privilege—diterapkan melalui prosedur pengadilan yang transparan. Kedua model ini menekankan bahwa keterbukaan dalam proses hukum tidak berarti mengorbankan integritas jabatan, melainkan mengaturnya melalui prosedur hukum yang bertanggung jawab dan dapat diuji.

Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi regulatif yang bukan hanya menegaskan persetujuan MKN sebagai conditio sine qua non dalam proses penyidikan, tetapi juga memperkenalkan emergency clause yang memungkinkan tindakan sementara dari penyidik dalam keadaan sangat mendesak, dengan mekanisme pelaporan dan verifikasi yang ketat.

Selain itu, penguatan kelembagaan MKN melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang terukur dan digitalisasi sistem permohonan akan mempercepat proses tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keputusan MKN hendaknya selalu disertai dengan ratio decidendi yang memuat argumentasi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Di sisi lain, reformasi makro perlu menyasar pada koordinasi lintas lembaga antara penegak hukum, organisasi profesi, dan lembaga pengawasan etik.

Memorandum of understanding (MoU) antara Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau MKN dapat menjadi dasar normatif dalam mengatur tata cara pemanggilan notaris dan penyitaan minuta yang berlandaskan prinsip keadilan dan profesionalisme. Pendidikan lintas profesi, melalui pelatihan bersama atau forum periodik, dapat membangun pemahaman bersama bahwa jabatan notaris adalah bagian dari sistem penegakan hukum non-litigasi yang memiliki fungsi preventif dalam peradilan sipil dan ekonomi. Dengan pendekatan integratif semacam ini, relasi antara notaris dan aparat hukum tidak lagi bersifat subordinatif, melainkan koordinatif dan sejajar.

Secara keseluruhan, artikulasi Trias Officium dan Determination Function Notary sebagai kerangka teoritik membuka cakrawala baru dalam memahami jabatan notaris sebagai institusi reflektif dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi Pasal 66 UUJN, penataan prosedur pemberian persetujuan MKN, dan penguatan koordinasi lintas lembaga merupakan langkah esensial untuk menyelaraskan kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan kewajiban etik profesi notaris. Dengan pendekatan hermeneutik yang menempatkan teks hukum dalam dialog dengan realitas sosial, regulasi jabatan notaris tidak lagi berdiri pada fondasi formalistik semata, tetapi berakar pada prinsip keadilan substantif yang hidup dalam praktik. Hanya dengan demikian, integritas jabatan notaris dapat dipulihkan sebagai pelindung hak-hak sipil, penjaga kepercayaan publik, dan penyambung nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terus berubah.

Harmoni Etika Kenotariatan: Teori Hermeneutika Double Bind

Tinjauan dalam bingkai teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum yang dikembangkan dalam tulisan ini mengharapkan agar jabatan notaris diposisikan kembali bukan semata sebagai pelaksana norma, melainkan sebagai entitas interpretatif yang mengemban tanggung jawab etis dan struktural dalam sistem hukum yang kompleks. Teori ini merangkum bahwa pejabat hukum—termasuk notaris—sering menghadapi kondisi normatif ganda (double bind) ketika dua kewajiban hukum yang sah saling bertentangan secara tak terhindarkan; dalam konteks kenotariatan, konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan tuntutan keterbukaan informasi dalam proses pidana menjadi ilustrasi khas. Teori ini menolak pandangan bahwa reformasi tekstual semata cukup, melainkan menuntut transformasi paradigma tafsir, restrukturisasi kelembagaan, dan pengakuan jabatan hukum sebagai bagian organik dari sistem sosial yang etis, dinamis, dan bertanggung jawab.

Tulisan ini menyajikan telaah sistemik tentang dominasi konflik etis-normatif yang dialami jabatan notaris di Indonesia melalui lensa hermeneutika hukum dan teori double bind. Notaris seringkali dijebak antara dua tuntutan hukum yang tampaknya setara dan sah: di satu sisi, UU Jabatan Notaris secara tegas mensyaratkan kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh melalui jabatan; di sisi lain, aparat penegak hukum menuntut keterbukaan dalam penyidikan atau persidangan. Tekanan ini menciptakan dilema yang bukan sekadar persoalan interpretatif, melainkan masalah struktural yang berakar pada desain regulasi dan praktik kelembagaan.

Selain itu, dalam analisis yuridis-normatif, terlihat bahwa UUJN (termasuk pasca amandemen) mengandung ketentuan kerahasiaan, namun tidak menyediakan mekanisme pengecualian yang jelas dan prosedural ketika proses hukum menuntut keterbukaan. Ketidakjelasan ini diperparah oleh undang-undang acara pidana, peraturan kejaksaan, dan praktik penyidikan yang sering menekan notaris agar menyerahkan akta atau keterangan tanpa mempertimbangkan bobot privat dan nilai keadilan. Dalam studi empiris terkini, sejumlah kasus menunjukkan bahwa notaris yang menolak membuka akta menghadapi ancaman pidana atau kriminalisasi, bahkan ketika mereka bertindak sesuai sumpah profesi.

Secara historis dan filosofis, kewajiban kerahasiaan jabatan notaris berakar dalam tradisi hukum Romawi-Belanda yang mengadopsi prinsip bahwa pejabat publik tertentu memiliki privilegium untuk tidak mengungkapkan rahasia jabatan. Manuskrip kolonial Hindia Belanda dan regulasi kenotariatan kolonial memuat gagasan bahwa rahasia jabatan adalah komponen esensial dari kepercayaan publik terhadap akta autentik. Pemikiran hermeneutik modern, terutama konsep fusion of horizons Gadamer dan pendekatan distanciation Ricoeur, menuntut agar norma hukum tidak dianggap sebagai teks kaku melainkan dialog nilai yang beririsan antara horizon sejarah dan praktik kontemporer. Dalam konteks notaris, tafsir klausul kerahasiaan harus mempertimbangkan ketegangan antara hak privasi pihak akta, kepentingan penegakan hukum, dan integritas jabatan.

Pendekatan komparatif-fungsional memperkaya kajian ini melalui tinjauan praktik kenotariatan di yurisdiksi Eropa dan tradisi common law. Di Belanda dan Jerman, aturan mengenai hak ingkar (verschoningsrecht) bagi pejabat publik telah diatur dengan jelas melalui proses izin pengadilan dan kontrol independen sehingga pembukaan rahasia jabatan tidak bisa dilakukan semata atas tuntutan penyidik. Dalam sistem common law, meskipun jabatan notaris tidak setara, prinsip komunikasi rahasia dalam hubungan advokat-klien memberikan analogi bahwa rahasia jabatan juga layak dilindungi melalui mekanisme pengadilan. Dalam kedua sistem ini, aspek penting adalah adanya instrumen kelembagaan yang memungkinkan penyeimbangan antara kebutuhan keterbukaan dan perlindungan jabatan.

Berdasarkan sintesis hermeneutik dan teori double bind, teori integratif ini menegaskan bahwa notaris tidak dapat dilepaskan dari fungsi interpretatif norma ketika teks hukum berkonflik. Tindakan bukan semata kepatuhan literal, melainkan langkah reflektif yang memadukan norma hukum, nilai keadilan, dan situasi empirik. Teori ini juga menyarankan bahwa regulasi kenotariatan harus direvisi agar menyediakan ruang bagi prosedur izin pengungkapan, mekanisme mediasi etik, dan proteksi hukum bagi notaris yang bertindak dalam kerangka interpretatif yang bertanggung jawab.

Implikasi konseptual teori ini mengarah pada rekomendasi normatif dan kelembagaan yang menyeluruh. Pertama, amendemen UUJN agar memuat ketentuan pengecualian yang jelas serta prosedur izin pengungkapan yang berbasis pengadilan; kedua, pembentukan lembaga independen (misalnya Ethical Review Board) yang berkompeten mengevaluasi permohonan pengungkapan; ketiga, penguatan pendidikan profesi notaris agar menitikberatkan pada literasi hermeneutik dan etika dilematis; keempat, perlindungan hukum terhadap notaris yang bertindak sesuai prosedur sah agar tidak menjadi korban kriminalisasi. Sinergi antara teks hukum, mekanisme kelembagaan, dan kapasitas interpretatif pejabat notaris diperlukan agar jabatan notaris tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi pilar kepercayaan dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan hermeneutika dan realitas double bind menghasilkan kerangka yang lebih kaya untuk memahami jabatan hukum. Teori ini menyodorkan gambaran bahwa masalah jabatan notaris tidak sekadar perlu direvisi secara tekstual, melainkan direkonstruksi secara konseptual, institusional, dan etis. Jabatan hukum bukan sekadar instrumen negara, tetapi ruang hidup norma yang harus diberi vitalitas interpretatif agar dapat menegakkan keadilan substantif dalam wajah konflik normatif sistematik.

Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Notaris: Paradoks Notaris Interpretatif

Tulisan ini merumuskan Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum, suatu kerangka konseptual yang menyinergikan teori double bind dari psikologi komunikasi dan teori hermeneutika hukum untuk menganalisis dilema normatif yang terus menerus menimpa pejabat hukum, khususnya notaris, ketika mereka dihadapkan pada konflik kewajiban hukum yang saling bertentangan. Kajian ini memposisikan notaris sebagai subjek interpretatif yang bertanggung jawab secara etis dan kontekstual, yang menavigasi kontradiksi norma melalui proses hermeneutik. Tekanan struktural atas jabatan notaris menuntut solusi normatif, kelembagaan, dan perubahan paradigma tafsir agar jabatan ini tidak terjebak sebagai korban konflik sistem tetapi malah menjadi pilar keadilan dan kepastian hukum.

Jabatan notaris di Indonesia diatur secara normatif melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menyandang kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta serta semua keterangan yang diperoleh dalam jabatan. Pada saat yang sama proses penyidikan dan peradilan kadangkala menuntut keterbukaan informasi dari notaris, terutama dalam kasus indikasi pelanggaran hukum atau kejahatan. Konflik norma yang muncul di antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban memberikan keterangan ini mencerminkan kondisi double bind, di mana notaris tidak diberikan ruang normatif yang aman untuk memilih. Kajian terdahulu cenderung terfokus pada aspek etika atau hukum positif terpisah, belum ada teori hukum yang secara sistemik mengintegrasikan perspektif double bind dan hermeneutika hukum dalam konteks jabatan notaris hingga sekarang.

Konsep double bind diperkenalkan oleh Gregory Bateson dalam ranah komunikasi dan psikologi, sebagai situasi paradoksal di mana seseorang dihadapkan pada dua tuntutan yang kontradiktif tanpa bias atau jalan keluar yang diizinkan. Hermeneutika hukum, melalui pemikiran Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, menegaskan bahwa norma hukum tidak bisa dibaca secara literal saja; Gadamer melalui konsep fusion of horizons menunjukkan bahwa teks hukum harus dipahami dalam dialog dengan konteks sosial-historis, sementara Ricoeur melalui gagasan distanciation memperingatkan agar teks hukum tidak menjadi dogma yang mereduksi kompleksitas kehidupan (Cullin, 2006). Metodologi dalam artikel ini bersifat yuridis-normatif dan komparatif-fungsional, menggunakan bahan hukum primer seperti UUJN, KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi; bahan sekunder berupa artikel akademik terbaru; serta studi perbandingan dengan praktik kenotariatan di yurisdiksi Eropa dan sistem common law untuk menguji bagaimana norma kerahasiaan jabatan dan pengecualian diatur di luar Indonesia.

UUJN mengandung ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf f yang wajib ditunaikan oleh notaris. Namun UUJN juga memuat ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 66 yang membuka kemungkinan pengecualian bila undang-undang lain menentukan demikian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam ketentuan pemanggilan, namun realitas praktik menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam penerapan persetujuan etik atau persetujuan institusional tetap menimbulkan tekanan terhadap notaris untuk membuka rahasia jabatan. Penelitian empiris terkini seperti studi Legal Protection of the Office of Notary against the Principle of Confidentiality in View of Article 66 Paragraph (4) of the UUJN menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga kerahasiaan ketika menghadapi tekanan hukum belum memadai karena belum adanya regulasi pelaksana yang jelas untuk Pasal 66 paragraf (4) UUJN (Nadhea Tungga Devi & Ariawan Gunadi, 2024). Kajian tentang Implementasi Hak Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN menemukan bahwa meskipun ada kewajiban ingkar, pelaksanaannya sering terbentur oleh praktik pemanggilan penyidik yang tidak mempertimbangkan mekanisme persetujuan atau proteksi hukum yang memadai (Junita Sari, 2022).

Selanjutnya, tinjauan dalam eksperimen komparatif, yurisdiksi Eropa kontinen seperti Belanda dan Jerman mengatur pengecualian atas rahasia jabatan melalui prosedur judicial review, izin pengadilan, atau penyaringan etik independen sebelum pengungkapan informasi oleh pejabat publik. Praktik ini menonjolkan kontrol institusional dan kapasitas interpretatif pejabat hukum sebagai bagian yang diakui dalam sistem. Dalam tradisi common law, meskipun jabatan notaris tidak selalu setara, analogi-analoginya seperti advocates’ privilege dan perlindungan komunikasi rahasia menegaskan bahwa norma rahasia bisa dipertahankan dalam kerangka pertanggungjawaban hukum. Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa kunci sukses pengelolaan konflik norma adalah tidak hanya regulasi tekstual, tetapi prosedur institusional yang transparan, kontrol independen, dan pendidikan profesi yang memang mempersiapkan pejabat hukum sebagai agen interpretatif.

Teori ini menggabungkan dimensi normatif double bind, dimensi hermeneutik interpretatif, dan dimensi etis-struktural jabatan hukum. Tidakaris diposisikan sebagai subjek hukum yang harus memilih respons yang meminimalkan pelanggaran norma sambil mempertahankan integritas, bukan hanya tunduk pada teks literal undang-undang. Norma kerahasiaan dan norma keterbukaan keduanya memiliki basis legitimasi sehingga dibutuhkan kerangka interpretatif yang mencakup prosedur izin pengadilan, mediasi etik, dan lembaga independen yang dapat mengevaluasi permintaan pengungkapan. Teori ini menuntut regulasi kenotariatan yang menyediakan ruang prosedural dan proteksi hukum, sehingga notaris tidak otomatis harus melanggar norma dalam situasi konflik.

Teori ini membawa implikasi bahwa UUJN harus direformasi agar Pasal Pasal yang terkait (termasuk Pasal 66) memuat persyaratan izin, mekanisme pengujian independen, dan proteksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan keterangan dalam situasi normatif yang sah. Lembaga seperti Majelis Kehormatan Notaris atau Dewan Etik perlu dioptimalkan dan diberi kewenangan evaluatif terhadap pengungkapan informasi. Pendidikan jabatan kenotariatan mesti memperluas pengetahuan praktis tentang dilema normatif, hermeneutika, dan praktik internasional. Lebih lanjut secara etis jabatan hukum harus diakui sebagai institusi moral publik dengan tanggung jawab yang tidak saja pada kepatuhan hukum formal tetapi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap individu yang percaya pada akta sebagai instrumen kepercayaan.

Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bahwa konflik antara kerahasiaan akta dan kewajiban keterbukaan bukanlah kegagalan individual, melainkan dilema struktural yang memerlukan respons teori, regulasi, dan kelembagaan. Paradigma hermeneutik mereposisi notaris dari pelaku administratif semata menjadi agen interpretatif norma yang etis. Reformasi normatif dan kelembagaan serta paradigma tafsir harus segera diimplementasikan agar jabatan notaris tidak terseret dalam paradoks hukum, melainkan menjadi pilar keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Reposisi Tafsir dan Rekonstruksi Regulasi demi Keadilan Substantif

Dalam kerangka sistem hukum nasional yang kian kompleks dan pluralistik, posisi notaris sebagai officium nobile tidak dapat dipandang semata sebagai pelaksana administratif yang tunduk secara mekanis pada teks hukum positif. Melainkan, notaris merupakan agen interpretatif dalam konstruksi hukum privat yang berfungsi sebagai penghubung antara norma tertulis dan keadilan substantif yang harus diaktualisasikan dalam praktik kenegaraan. Dengan berpijak pada pendekatan hermeneutika hukum, historis-filosofis, dan komparatif-fungsional, simpulan ini menegaskan bahwa ketegangan antara norma keterbukaan terhadap proses pidana dan norma kerahasiaan akta otentik bukan sekadar masalah prosedural, melainkan wujud dari struktur hukum yang mengalami normative incoherence atau ketidaksinkronan norma hukum yang substansial.

Teori Hermeneutika Double Bind Jabatan Hukum yang disintesiskan dari wacana Paul Watzlawick dalam psikologi komunikasi dan hermeneutic jurisprudence ala Gadamer, telah menawarkan kerangka kerja konseptual yang relevan dalam menjelaskan konflik normatif yang dihadapi notaris. Ketika notaris dihadapkan pada dua kewajiban hukum yang saling berlawanan—yakni menjaga kerahasiaan minuta sebagai perintah etis-profesional, dan memenuhi pemanggilan penyidik sebagai kewajiban lex—maka posisi notaris berada dalam juridical double bind. Dalam posisi demikian, penyelesaian tidak boleh dilakukan melalui subordinasi salah satu norma terhadap norma lainnya, tetapi melalui mekanisme interpretatif, mediasi etik, dan dukungan kelembagaan yang menjamin proses tersebut berlangsung adil dan transparan.

Penelaahan terhadap yurisprudensi mutakhir Mahkamah Agung menunjukkan fragmentasi tafsir atas Pasal 66 UU Jabatan Notaris (UUJN). Mayoritas putusan menempatkan persetujuan MKN sebagai formalitas administratif, sedangkan dissenting opinion dalam beberapa perkara menilai persetujuan tersebut sebagai conditio sine qua non untuk menjamin perlindungan hukum dan posisi netral notaris dalam konstruksi hukum perdata. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum memiliki konsistensi interpretatif yang menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) dan keadilan substantif (materiële rechtvaardigheid) secara bersamaan. Dari sudut pandang comparative legal study, negara-negara seperti Belanda dan Jerman telah menempatkan pejabat hukum non-yudisial, termasuk notaris, dalam sistem pengawasan etik yang independen dan menjadikan pengungkapan dokumen privat hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan atau melalui mekanisme in-camera review oleh lembaga etis yang netral (van Dijk, Legal Ethics in Civil Law Systems, 2022).

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 66 UUJN saat ini juga merupakan manifestasi vacuum normatif yang mengabaikan aspek kehormatan jabatan (honor officium) yang justru menjadi pondasi filosofis profesi notaris sejak era Corpus Juris Civilis. Dalam hukum notariat klasik, sebagaimana tercermin dalam Codex Theodosianus dan teks hukum sipil Romawi, kerahasiaan adalah hak klien yang dilindungi oleh jabatan dan bukan sekadar kewajiban administratif. Oleh karena itu, pemanggilan notaris tanpa mekanisme etik atau persetujuan independen sejatinya bukan hanya pelanggaran terhadap teks undang-undang, tetapi juga terhadap semangat hukum dan asas pacta sunt servanda yang melekat dalam sistem perjanjian privat.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan reposisi tafsir Pasal 66 UUJN dalam dua arah. Pertama, secara normatif, regulasi harus direformulasi agar tidak hanya menegaskan sifat imperatif dari persetujuan MKN, tetapi juga menciptakan legal safeguard berupa sistem judicial review terbatas atas permintaan aparat penegak hukum yang ingin menyita atau membuka akta otentik. Mekanisme ini harus didesain dalam waktu yang terukur, dengan prinsip fast track judicial authorization sebagaimana diterapkan dalam pengawasan data pribadi di negara-negara Skandinavia. Kedua, secara kelembagaan, MKN harus direkonstruksi menjadi ethical gatekeeper yang tidak hanya memberi izin administratif, tetapi juga menyusun pertimbangan etik hukum secara tertulis (ratio decidendi) yang dapat menjadi acuan yuridis bagi hakim dan penyidik.

Kemudian, dalam jangka panjang perlu adanya kejelasan posisi notaris sebagai penegak hukum non-litigasi harus ditegaskan secara eksplisit dalam amandemen UUJN, sehingga relasi antara notaris dan institusi penegak hukum menjadi bersifat coordinative alih-alih subordinative. Strategi ini dapat diperkuat dengan memorandum of understanding lintas lembaga serta penyelenggaraan pendidikan profesi bersama antara notaris dan penyidik agar terdapat kesepahaman epistemik atas fungsi dan peran masing-masing dalam sistem hukum. Tanpa langkah-langkah ini, notaris akan terus berada dalam posisi dilematis dan rentan terhadap kriminalisasi, yang pada akhirnya akan merusak integritas dokumen otentik sebagai pilar kepastian hukum dalam masyarakat.

Maka dari itu, simpulan ini menegaskan bahwa penguatan norma dan kelembagaan dalam penanganan minuta notaris bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan bagian dari usaha konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara rule of law, perlindungan hak individu, dan efisiensi proses pidana. Sebagaimana ditekankan oleh Fuller (1969) dalam The Morality of Law, hukum yang baik bukan hanya harus dapat ditegakkan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oleh karena itu, regulasi kenotariatan harus menjadi ruang konvergensi antara teks, etik, dan keadilan, bukan sekadar sarana untuk mempercepat proses hukum semata. Reformulasi Pasal 66 UUJN dan penguatan peran MKN merupakan jalan tengah yang berlandaskan pada prinsip justice as fairness demi mewujudkan sistem hukum nasional yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis, manusiawi, dan berkeadilan substantif.

Quo Vadis Jabatan Notaris? Telaah Hermeneutik Paradoks Normatif

Studi dalam kajian hukum kontemporer, posisi jabatan notaris menimbulkan problematika yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga filosofis dan normatif. Teori-teori hukum dari Dr. H. Ikhsan Lubis, khususnya konsep Trias Officium, Determination Function Notary, serta notaris sebagai public servant sekaligus penyaji alat bukti, memperkuat pemahaman bahwa konflik kewajiban yang dialami notaris adalah fenomena multidimensi dan mendalam. Posisi ganda notaris sebagai penjaga kerahasiaan sekaligus sebagai pendukung keterbukaan hukum menghadirkan paradoks normatif yang menuntut analisis kritis dari berbagai perspektif, yakni yuridis-normatif, historis-filosofis, dan komparatif-fungsional.

Secara historis, jabatan notaris telah berkembang dari figur penjaga otentisitas dokumen menjadi pelaku kunci dalam sistem peradilan dan administrasi hukum. Manuskrip klasik hukum Romawi dan teks-teks tradisional kenotariatan Indonesia menekankan pentingnya integritas dan kerahasiaan dalam penyusunan akta, namun perkembangan sistem hukum modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas membawa dimensi baru yang sering bertentangan. Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutik hukum yang dikembangkan oleh Gadamer dan Ricoeur relevan untuk menggali makna lebih dalam dari norma-norma tersebut. Hukum bukanlah teks statis yang harus diikuti secara literal, melainkan merupakan sistem makna yang hidup yang harus diinterpretasikan dalam konteks sosial, moral, dan politik yang berubah (Gadamer, 2004; Ricoeur, 1981). Notaris, sebagai agen hukum, harus mampu menyeimbangkan kewajiban kerahasiaan dan keterbukaan dengan mengedepankan keadilan dan integritas jabatan, bukan sekadar kepatuhan formalistis.

Selanjutnya, dalam kerangka yuridis-normatif, regulasi kenotariatan di Indonesia, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), secara eksplisit mengatur kewajiban merahasiakan isi akta. Namun, norma tersebut seringkali berhadapan langsung dengan kewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum—seperti yang diatur dalam KUHAP dan berbagai peraturan penegakan hukum lainnya. Konflik ini menimbulkan situasi double bind hukum, sebuah kondisi yang diadopsi dari teori psikologi komunikasi Gregory Bateson, di mana notaris terjebak dalam pilihan yang tidak ideal: membuka kerahasiaan berpotensi melanggar sumpah jabatan dan etika profesi, sedangkan menolak membuka kerahasiaan dapat dikenai sanksi hukum pidana atau perdata (Bateson, 1972; Dewi & Santoso, 2025). Kondisi ini memperlihatkan ketidakkonsistenan sistem hukum yang belum mengakomodasi posisi ambivalen notaris, sehingga memerlukan reformasi normatif yang jelas dan sistemik.

Pendekatan komparatif-fungsional menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengimplementasikan mekanisme perlindungan dan pengecualian yang lebih rinci untuk jabatan notaris. Misalnya, dalam sistem hukum Perancis dan Jerman, terdapat ketentuan khusus yang memberikan hak imunitas fungsional serta prosedur perizinan pengungkapan informasi yang harus melalui pengadilan, bukan keputusan sepihak penyidik. Ini menciptakan keseimbangan normatif antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kerahasiaan profesi notaris. Studi perbandingan tersebut mempertegas bahwa reformasi hukum di Indonesia harus mengadopsi mekanisme serupa agar tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi notaris, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap jabatan ini (Schmidt & Keller, 2023; Masyarakat Konsultan Hukum Indonesia, 2024).

Analisis hermeneutik memperkuat argumen bahwa solusi atas paradoks ini tidak bisa hanya berhenti pada perubahan teks hukum. Diperlukan penguatan kelembagaan profesi yang mampu melakukan penyaringan etis dan perlindungan legal secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga independen yang menguji kewenangan permintaan pengungkapan data dari notaris. Selain itu, pendidikan hukum dan etik profesi harus diarahkan pada pengembangan kemampuan interpretasi kontekstual dan reflektif agar notaris dapat bertindak profesional, adil, dan berintegritas dalam menghadapi situasi dilematik. Dalam kerangka praxis hukum dialogis, notaris tidak hanya menjadi pelaksana perintah, melainkan agen hermeneutik yang memediasi norma hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif (Firma Hukum Nusantara, 2025).

Secara filosofis, double bind ini mencerminkan ketegangan struktural dalam sistem hukum modern yang sering kali bersifat fragmentatif dan kontradiktif. Sebagaimana dipaparkan oleh teori kritis hukum, dilema ini bukan sekadar persoalan individu atau kelembagaan, tetapi manifestasi kekacauan sistemik yang menghendaki rekonstruksi normatif dan struktural agar sistem hukum dapat lebih koheren dan manusiawi. Oleh karena itu, pertanyaan quo vadis jabatan notaris tidak hanya menyoal masa depan profesi ini, tetapi juga arah reformasi sistem hukum nasional yang menuntut keselarasan antara norma, praktik, dan nilai sosial yang berkembang.

Dengan demikian, pembebasan notaris dari jerat double bind hukum hanya dapat diwujudkan melalui reformasi regulasi yang tegas mengatur hierarki kewajiban serta pengecualian dan prosedur yang transparan; penguatan kelembagaan profesi yang menyediakan perlindungan legal dan penyaringan etis; dan pendidikan hukum yang menanamkan budaya interpretasi dan refleksi. Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjawab dilema normatif saat ini, tetapi juga menata ulang sistem hukum agar lebih responsif terhadap kompleksitas sosial dan pluralitas nilai, sehingga jabatan notaris dapat terus berperan sebagai pilar kepercayaan publik dalam peradaban hukum nasional.

Paradoks Kewajiban Notaris dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam ranah kenotariatan Indonesia, fenomena double bind normatif menjadi problematika serius yang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai perspektif ilmu hukum. Secara yuridis formil, double bind ini dapat dipahami sebagai konflik dua norma hukum positif yang sama-sama mengikat tetapi saling bertentangan dalam praktik. Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), wajib merahasiakan isi akta serta keterangan yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Namun, dalam konteks penyidikan pidana, Notaris dapat diminta membuka informasi tersebut oleh penyidik berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya Pasal 112 dan 116, atau melalui surat panggilan penyidik yang memiliki dasar hukum sah. Dengan demikian, notaris dihadapkan pada dua kewajiban hukum positif yang saling bertentangan—menjaga kerahasiaan dan membantu penegakan hukum. Konflik normatif semacam ini menimbulkan kebingungan yuridis yang berpotensi menyeret notaris ke pelanggaran hukum, apapun pilihannya.

Dari sisi filosofis, double bind ini mencerminkan ketegangan antara dua nilai hukum utama yang mendasari fungsi notaris dalam sistem hukum. Di satu sisi, terdapat nilai integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang netral, yang harus menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dalam jabatannya. Di sisi lain, terdapat nilai keadilan dan kebenaran substantif yang menghendaki keterbukaan untuk mengungkap fakta materiil dalam proses peradilan pidana. Konflik nilai ini mengindikasikan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mengharmonisasikan norma kerahasiaan dengan prinsip keterbukaan demi penegakan keadilan substantif. Notaris, sebagai subjek hukum, dipaksa memilih antara loyalitas profesi dan kepatuhan terhadap norma hukum lain yang lebih luas tanpa adanya mekanisme penyelarasan normatif (norm reconciliation) yang memadai. Dalam kerangka filsafat hukum, idealnya hukum mampu menyatukan norma-norma tersebut dalam satu kesatuan etis, bukan menjebak individu dalam situasi paradoks moral dan yuridis yang membingungkan.

Implikasi praktis dari kondisi double bind ini cukup serius. Notaris berada dalam posisi yang sulit karena jika menjaga kerahasiaan, mereka berisiko dianggap menghalangi proses penyidikan. Sebaliknya, jika membuka informasi, mereka bisa dikenai sanksi karena melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan. Situasi ini memunculkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang dapat menimbulkan ketakutan akan kriminalisasi profesi serta menurunkan kualitas pelayanan publik yang notaris berikan. Ketakjelasan perlindungan hukum bagi notaris menjadi sumber tekanan psikologis dan risiko profesional yang nyata.

Upaya penyelesaian atas problematik double bind ini secara hukum memerlukan langkah konkret, yakni pembentukan norma harmonisasi atau pengecualian eksplisit dalam UUJN. Norma tersebut harus memberikan ruang hukum bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dengan perlindungan hukum yang jelas, misalnya hanya melalui izin resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pendekatan ini sudah selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum wajib melalui mekanisme izin MKN sebagai bentuk rekonsiliasi normatif. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat posisi hukum notaris, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan kebutuhan penegakan hukum.

Secara historis, posisi notaris sebagai pejabat umum yang wajib menjaga kerahasiaan berasal dari tradisi hukum Romawi dan terus berkembang hingga sistem hukum Indonesia saat ini. Manuskrip klasik kenotariatan dan perkembangan hukum perdata menunjukkan pentingnya perlindungan integritas pejabat notaris agar kepercayaan publik tetap terjaga. Namun, seiring dengan perkembangan hukum pidana dan administrasi negara yang semakin kompleks, kewajiban keterbukaan dan kerahasiaan menjadi sumber konflik yang membutuhkan pemahaman historis dan filosofis yang mendalam. Kajian hermeneutik hukum yang memanfaatkan pendekatan interpretatif membantu menafsirkan norma-norma ini secara kontekstual, sehingga tidak semata-mata berpegang pada teks hukum yang statis, melainkan menyesuaikan dengan nilai keadilan substantif dan dinamika sosial hukum saat ini.

Dalam perspektif perbandingan (comparative study), sistem hukum di beberapa negara dengan tradisi notariatan yang mapan seperti Perancis dan Jerman telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih jelas bagi pejabat notaris. Di sana, hak imunitas fungsional dan prosedur perizinan pengungkapan informasi yang harus melalui pengadilan telah memberikan keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan dan kebutuhan transparansi hukum. Model ini menunjukkan bahwa sinkronisasi norma dan prosedur sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik kewajiban yang dialami notaris. Studi perbandingan ini membuka peluang bagi reformasi normatif di Indonesia agar dapat mengadopsi prinsip-prinsip tersebut demi memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas jabatan notaris.

Kesimpulannya, double bind dalam kewajiban notaris merupakan manifestasi paradoks normatif yang menciptakan dilema praktis dan etis bagi pelaku profesi hukum. Kondisi ini mencerminkan ketidaksinkronan antar norma hukum positif dan ketidakmampuan sistem hukum nasional memberikan perlindungan yang memadai kepada notaris sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum yang mencakup norma pengecualian yang jelas, mekanisme penyelarasan antar lembaga, serta pendidikan profesi yang menanamkan nilai-nilai interpretatif dan reflektif. Langkah-langkah ini bukan hanya menjawab dilema hukum yang ada, tetapi juga menata ulang sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap kompleksitas sosial, keadilan substantif, dan integritas profesi hukum yang menjadi pilar utama dalam peradaban hukum Indonesia.

Solusi Normatif Konflik Double Bind Jabatan Notaris

Fenomena double bind dalam praktik kenotariatan Indonesia merupakan problematika hukum yang kompleks dan paradoksal, di mana seorang notaris sebagai pejabat publik menghadapi dilema normatif akibat benturan dua kewajiban hukum yang sama-sama mengikat namun saling bertentangan. Secara yuridis normatif, situasi ini muncul dari keberadaan norma kerahasiaan profesi notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan notaris merahasiakan isi akta dan keterangan terkait jabatannya, berhadapan dengan kewajiban hukum lain yang menuntut keterbukaan informasi, khususnya dalam proses penyidikan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti Pasal 112 dan Pasal 116 KUHAP. Dalam praktiknya, notaris yang dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan terkait isi akta berada dalam posisi norm conflict yang mengancam legalitas dan integritas profesinya, sehingga setiap tindakan berpotensi dianggap melanggar hukum—baik jika tetap menjaga kerahasiaan maupun jika membuka informasi (Halim, 2023; Mahkamah Konstitusi RI, 2012).

Pendekatan hermeneutik yuridis menuntut penafsiran sistematis dan kontekstual terhadap dua norma yang tampak bertentangan ini, dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu norma khusus (UUJN) mengesampingkan norma umum (KUHAP), selama tidak bertentangan dengan tujuan hukum secara teleologis. Namun, kajian filosofis mengungkap bahwa penafsiran hukum tidak boleh semata-mata tekstual melainkan harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang mendasari eksistensi norma tersebut (Wicaksono, 2023). Dalam perspektif ini, double bind mencerminkan ketegangan mendalam antara nilai integritas profesi notaris sebagai penjaga kerahasiaan yang dipercaya publik (fiduciary public servant) dan prinsip keadilan substantif yang menghendaki keterbukaan demi mengungkap kebenaran dalam proses hukum. Hal ini sekaligus menyoroti kekurangan hukum positif yang belum mampu menyediakan mekanisme penyelarasan norma secara efektif, sehingga individu notaris terseret dalam paradoks moral dan yuridis tanpa perlindungan hukum memadai (Rahardjo, 2022).

Secara historis, konsep konflik norma atau norm collision telah dibahas dalam teori hukum oleh tokoh seperti Hans Kelsen dan Robert Alexy yang menekankan pentingnya hierarki dan koherensi normatif dalam sistem hukum. Namun, dalam praktik kenotariatan Indonesia, penerapan prinsip ini belum konsisten. Perbandingan dengan sistem hukum Anglo-Saxon menunjukkan adanya model legal duty to report yang mengatur kewajiban profesional untuk melaporkan tindak pidana, sekaligus memberi ruang bagi professional privilege yang melindungi kerahasiaan tertentu (Moore, 2022). Model ini menawarkan perspektif komparatif fungsional untuk membangun keseimbangan antara kepentingan umum dan etika profesi yang belum sepenuhnya terealisasi dalam UUJN dan KUHAP di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya reformasi normatif yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum (legal certainty) tetapi juga koherensi etika dan perlindungan profesi (Roberts & Alexy, 2023).

Solusi normatif terhadap konflik double bind harus dimulai dari rekonstruksi legislasi yang menegaskan posisi UUJN sebagai lex specialis dan memperjelas mekanisme pengecualian kewajiban kerahasiaan jabatan notaris dengan perlindungan hukum, misalnya melalui pengaturan prosedur pemanggilan notaris yang melibatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjaga integritas profesi (Mahkamah Konstitusi RI, 2012). Reformasi tersebut juga harus disertai dengan pembaruan kode etik yang bersifat adaptif (living ethics), menjadikan etika profesi bukan dogma kaku melainkan instrumen reflektif yang memungkinkan notaris menyeimbangkan kepentingan hukum dan tanggung jawab etik secara dinamis (Setiawan, 2021).

Lebih jauh, peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai penafsir norma yang berwenang harus diperkuat dalam menyelesaikan konflik horizontal antar norma yang sejajar, sehingga yurisprudensi dapat menjadi alat penyeimbang dan harmonisasi dalam praktik. Strategi legislasi dan pendidikan profesi pun harus bersinergi dengan memperkuat pemahaman notaris akan resolusi konflik norma yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif serta kepastian hukum. Pendidikan profesi harus menanamkan paradigma hukum yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal tetapi juga pengembangan etika profesional yang mampu merespon tuntutan zaman dan teknologi, terutama dalam era digitalisasi kenotariatan (Setiawan, 2021; Halim, 2023).

Dengan demikian, problematika double bind dalam jabatan notaris adalah refleksi dari kegagalan sistem hukum nasional untuk mengintegrasikan norma-norma secara harmonis, sekaligus tantangan bagi penguatan sistem hukum yang responsif dan adaptif. Solusi yang ditawarkan bukan hanya rekayasa normatif dalam arti teknis, melainkan sebuah upaya transformasi struktural dan filosofis untuk membangun keseimbangan normatif yang mampu melindungi pejabat hukum sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan transparansi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi sistem hukum nasional dalam konteks sosial-politik yang semakin kompleks (Rahardjo, 2022; Wicaksono, 2023). ¹ Sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 49/PUU-X/2012 yang menegaskan kewajiban notaris untuk memberikan keterangan hanya dapat dilakukan dengan prosedur yang melibatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, guna menghindari pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan profesi (Mahkamah Konstitusi RI, 2012).

Double Bind sebagai Realitas dan Solusi Normatif

Fenomena double bind dalam jabatan notaris merupakan goncangan paradigmatik yang sekaligus menjadi tantangan utama dalam reformasi sistem hukum nasional Indonesia. Konsep double bind ini merujuk pada situasi kontradiktif di mana notaris menghadapi dua kewajiban hukum yang secara normatif sama-sama mengikat, namun saling bertentangan sehingga membentuk paradoks yang mengancam integritas dan keberlangsungan profesinya. Dalam konteks yuridis-normatif, konflik ini antara kewajiban menjaga kerahasiaan profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kewajiban memberikan keterangan dalam proses penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini menimbulkan dilema hukum yang tak hanya membingungkan notaris sebagai pejabat publik, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri (Halim, 2023).

Analisis historis-filosofis menunjukkan bahwa fenomena double bind ini merupakan manifestasi kegagalan sistem hukum dalam mengharmonisasikan norma-norma yang bersifat tumpang tindih dan bertolak belakang secara simultan. Sejak masa klasik, teori hukum oleh Hans Kelsen dan Robert Alexy mengajarkan pentingnya koherensi norma melalui hierarki dan integrasi sistem hukum. Namun, dalam praktik jabatan notaris di Indonesia, prinsip ini belum sepenuhnya terealisasi. Justru, terdapat ketegangan antara norma umum dan norma khusus yang tidak diselesaikan secara sistemik, sehingga notaris dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan dilema etis. Pendekatan hermeneutik hukum yang menafsirkan norma secara kontekstual dan teleologis memberikan jalan untuk menelaah konflik ini tidak hanya dari sisi kepatuhan normatif tetapi juga nilai keadilan substantif yang hendak dijaga oleh hukum (Wicaksono, 2023).

Secara komparatif, studi perbandingan dengan sistem hukum Anglo-Saxon mengungkapkan adanya pengaturan yang lebih sistematis terhadap posisi pejabat hukum serupa, yang dikenal dengan istilah professional privilege dan legal duty to report. Misalnya, di Amerika Serikat dan Inggris, regulasi mengatur batas-batas kerahasiaan profesi notaris atau pejabat hukum lain, dengan prosedur hukum yang jelas untuk pengecualian kerahasiaan demi kepentingan penyidikan atau pengadilan, sekaligus melindungi pejabat tersebut dari risiko hukum. Model ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan umum dalam penegakan hukum dan perlindungan integritas profesi, yang belum cukup terakomodasi dalam regulasi Indonesia (Moore, 2022). Pendekatan komparatif ini dapat menjadi acuan dalam reformasi hukum nasional agar tercipta sistem normatif yang harmonis dan berkeadilan.

Metode hermeneutik hukum memberikan alat analisis untuk mengurai makna tersembunyi dan hubungan dialektis antara norma-norma yang bertentangan tersebut. Dalam perspektif ini, double bind bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga refleksi dari ketegangan nilai antara keterbukaan informasi demi keadilan dan perlindungan kerahasiaan demi integritas profesional. Oleh karena itu, solusi normatif yang diajukan harus mencakup revisi legislatif yang menegaskan UUJN sebagai lex specialis yang mengatur batas kewajiban keterbukaan informasi, disertai prosedur pemanggilan dan pengajuan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 menjadi pijakan yuridis penting yang menegaskan kewenangan tersebut (Mahkamah Konstitusi RI, 2012).

Lebih jauh, reformasi normatif harus disertai dengan pembaruan kode etik profesi notaris yang bersifat adaptif (living ethics), sehingga etika profesi tidak lagi statis, tetapi mampu menanggapi perkembangan sosial dan teknologi, khususnya dalam era digitalisasi kenotariatan yang menuntut respons cepat dan etis. Pendidikan dan pelatihan hukum kenotariatan yang mengintegrasikan pendekatan filosofis, normatif, dan praktis akan memperkuat kapasitas notaris dalam menghadapi konflik norma secara kritis dan konstruktif (Setiawan, 2021).

Penguatan peran lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai penafsir norma yang berwenang juga krusial dalam mengelola konflik horizontal antar norma yang sejajar, sehingga yurisprudensi dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi hukum secara dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Roberts & Alexy, 2023). Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum adalah sistem yang hidup dan harus selalu diadaptasi agar tidak menjadi sumber ketidakpastian dan disfungsi sosial.